十公里的“无声考题”,如何答好?

在云南省红河州石屏县的千峰万壑间,一位听障老人用十公里徒步递交了一份“无声考题”,当地公安民警以“三心服务”书写出满分“民生答卷”。

一道“考题”,重若千钧

2025年10月12日清晨,88岁的听障老人吴大爷拄着双拐,出现在石屏县公安局新城派出所门口。他灰扑扑的外套上沾着山路泥土,右脚布鞋鞋尖磨破,露出缝补的棉布;双手反复比划“写字”“盖章”的动作,浑浊的眼睛里满是焦灼。这是他从十公里外的山村出发,用4个小时一步一步“走”来的求助,沉默却重若千钧。

“三心”破题,于无声处听惊雷

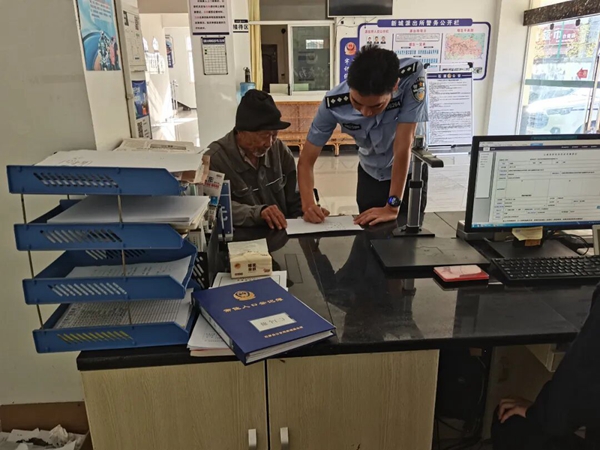

“窗口耐心”在静默中搭桥。面对这份“无声求助”,值班民警没有丝毫迟疑,立即与同事启动“无声服务预案”——文字交流板铺在桌上,印有“户籍办理”“身份证补办”等事项的彩色图卡逐一排开,规范手语指引手册放在老人手边。民警俯身,目光平和,见老人手指在“户籍证明”图卡上反复摩挲,便在交流板上写下“是要办这个吗?”,老人用力点头的瞬间,两人之间的“沟通壁垒”彻底打破。接过证明时,老人紧紧攥着民警的手,反复用手心蹭着纸张边缘,像是在确认这份“安心”的真实性。

“山路暖心”警察蓝碧透晴空。“证明办好了,您怎么回去?”民警陈涛指着老人磨破的布鞋,在纸上写下这句话。老人摆了摆手,指了指门外的山路,又比划“4”的手势——他准备再走4个小时返程。“不行,山路太远,我们送您!”当天下午3点,警车路过坑洼路段时,民警特意放慢车速,还伸手扶住老人胳膊:“大爷,您坐稳。”25分钟后抵达老人家里,老人从口袋里摸出皱巴巴的橘子往民警手里塞,被婉拒后便站在原地挥手,直到警车消失在山路尽头才转身。这抹蓝,与碧透晴空同色,却比晴空更贴人心。

“支部红心”凝聚帮扶合力。警车远去,一份牵挂却留在了那座土坯房里。送老人到家,民警们通过纸笔交流得知,他因户籍证明丢失,取不到救助金。“不能只办一张证明,得解决根本问题!”当晚,派出所党支部灯火通明,“党建+民生”联动机制迅速启动,党员民警带头排查、梳理出一份“需求清单”,以及与吴大爷情况类似的人员名单,并由支部书记带头进行相关对接。

火盆边的答案,力透山河

十天后,当民警再次接到老人陪着他办妥所有手续,到银行取到救助金并将其送至家中时,一直沉默的吴大爷,做了一件让在场所有人动容的事。他缓缓走到火盆边,俯身拾起一截温热的木炭,在冰冷的水泥地上慢慢弯下腰,佝偻的身躯微微颤抖,指节因用力而发白,一笔一画间,“共产党好”四个大字渐渐成型。字迹歪斜,却像刻在地上一样有力;没有声音,却比任何语言都更动人。在场民警红了眼眶,这不是锦旗,不是感谢信,却是最质朴、最厚重的“民心答卷”。

如今,那截温热的木炭已归于静默,而它写下的答案,却在滇南的群山里回响不绝。它无声,却力透山河;它无字,却声震未来。(红河州委政法委、云南政法融媒体中心)