汪致敏:用笔墨为建水立“活档案”

云南建水,这座古韵悠悠的小城里,有一位老人正与时间赛跑,用笔墨续写着建水的历史华章,他就是被当地人亲切称为“活字典”的建水县政协退休干部汪致敏。

梦想如星,照亮退休之路

人皆有梦,汪致敏亦不例外。他的一个梦想实现,另一个又悄然升起,引领着他不断前行。

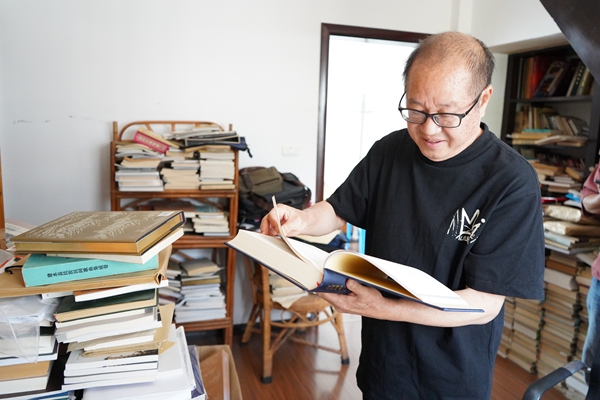

汪致敏那略显杂乱却充满书香的书房里,一摞摞、一本本,粗略估计,这里至少有30多本书籍,有的是他独自出版,有的则是与他人合作的结晶。还有许多本有他投稿的杂志,日积月累,堆满了整个角落。

“我已经记不得我出了多少本书了。”汪致敏笑着说道。他指着那些书籍,仿佛在展示自己一生的珍宝。

“准备好的资料,能出7—8本书。不,我还有新梦想,那就是把古人书写建水县的诗词整理出来,比如说,云龙山诗词集,燕子洞诗词集,曲江诗词集等。”这是汪致敏的新梦想。

“还有个小目标,为建水县所有景点写一本书,还差燕子洞没有写。”汪致敏的话语中,满是对建水文化的深情与眷恋。

退休后的他,总感叹时光匆匆,常常唠叨:“时光慢些吧。”

与时间赛跑,完成心愿,成了这位退休干部的执着追求。

高产作家,书写建水春秋

热爱写作,是汪致敏年轻时就养成的习惯。遇到事情,便用笔记录下来,仿佛这样就能将时光留住。36岁时,爱好写作的他成为建水县政协文史委的主任,从此开启了写作的高光时刻。

《回望建水》成为建水县中小学的校本教材,红河州重要文化丛书《红河哈尼族文化研究》,汪致敏也是重要的参与者。他就像一位勤劳的农夫,“如下饺子般”,一年出一本书,为建水文化的发展播撒着希望的种子。

2016年退休后,汪致敏的生活并未变得悠闲,8年多的时间里,他公开出版发行了《临安府署与衙门文化》等8本书籍,不知不觉间,成为了建水县“高产”作家。对于这一头衔,他只是笑着说:“我只是想为建水文旅产业做一点事而已,没有那么高尚。”

传播文化,点亮建水之光

“哐当哐当”,在建水旅游乘坐小火车,聆听导游讲解时的那一句句通俗易懂、直击心灵的导游词,就出自汪致敏之手。

“十七孔桥,要从它的历史讲起。拿捏住观众的心理,要声情并茂讲解好景点的历史渊源。”汪致敏不仅为导游撰写讲解词,还会聆听导游讲解,然后现场纠正指导,确保每一位游客都能深入了解建水的历史文化。

只要有人需要,便迎难而上。《西门大板井》景点升级改造时,他担任总策划,根据大板井的历史和建水地方民俗,撰写相关文案,让大板井的可观性和可视性大大增强。

执笔主编30余万字的《建水非物质文化遗产保护名录》,撰写出版了约15万字《建水哈尼族铓鼓舞与传统民歌》的学术专著,至于退休后为何还要如此拼命,汪致敏说:“在有限的时间里,把建水历史文化传播出去,这是我的梦想。”

这份对建水文化的热爱,或许源于传承。他的父亲汪海清(离休干部)从事志书编撰工作,从小耳濡目染,让汪致敏对文化传承有着一种天然的使命感。

临安府署,还是临安府衙,一字之差,曾引发诸多争论。汪致敏不辞辛劳,从玉溪等地查阅大量资料,用确凿的证据告诉所有人,临安府署才是正确的称呼。

当你带着孩子在“学政考棚”体验古代科举考试时,眼前每一处还原的场景、每一个精心设计的环节,都凝聚着汪致敏的心血。为了让体验更具真实性与沉浸感,他翻阅上百卷史料,从考试流程、服饰道具到考场布置,逐一考证、细细打磨,将古代科举考试的细节厘清吃透。他用这份严谨与用心,为游客搭建起一道“时光通道”,让人仿佛穿越回百年之前,亲手触摸科举文化的脉络,真切感受历史的厚重与温度。

薪火相传,坚守文化使命

退休后,许多单位和学校纷纷邀请汪致敏去讲课,他总是乐此不疲地奔波于各个讲台,将建水的历史文化知识传递给更多的人。

有时候,汪致敏的家中还会迎来一些研究生和博士生,他们来自中山大学、云南大学、中国人民大学等高等学府。这些学生的论文大多围绕建水县历史文化展开,他们慕名而来,向汪致敏请教。让人意外的是,其中还有一些音乐、舞蹈系的学生,原来,汪致敏对哈尼族、彝族的音乐和舞蹈也有研究,还出版了音乐集。

在汪致敏的书房里,摆放着3个硬盘,里面存储着几千万字的史料和图片。这是他多年的心血积累,也是他最大的愿望——在有生之年,把这些资料整理完出书。(王宗林、红河州委老干部局供稿)