安徽农业大学:让抗战精神叩响童心 以赤诚情怀共鸣未来

2025年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为弘扬伟大抗战精神,8月10日至24日,安徽农业大学“童心传声 解码八零”暑期社会实践团分赴宣城市泾县、安徽农业大学新农村发展研究院及关联产业服务主体开展“三下乡”社会实践活动。据悉,该项目入选2025年安徽省暑期“三下乡”社会实践活动少先队实践营专项省级团队。

重走烽火路 以铁军精神淬炼理想信念

走进安徽泾县茂林镇,历史的厚重感扑面而来。石井坑守备战指挥所旧址中,叶挺将军曾在此指挥突围。斑驳的土墙、一盏油灯、一张方桌、简陋的通讯设备,却无声诉说着“寸土不让”的坚定信念。不远处的4117纪念广场上,红色大理石背墙镌刻着皖南事变七天七夜的战斗历程。墙体渐次升高,如红旗漫卷,八十年风云激荡,“四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣”——这段用鲜血铸就的历史,是中华民族的精神丰碑,也是新时代青年成长的必修课。

“愿你我保持热血赤心,改旧习才不愧做廿世纪新青年”。团队走进王稼祥故居纪念馆,肃立在雕塑前,诵读其家书,感受跨越时空的力量。少年王稼祥在此研读进步书刊,播下革命火种,长征中他坚定立场,贡献卓著。大家以笔为桥,在给先辈的回信中写下“请党放心,强国有我”的誓言。庭院中回荡的声音,与先辈赤心同频。这场穿越历史的“遇见”,将未竟的理想赓续,两个时代的青春誓言在此交汇,奔涌向前。

共育新农苗 以抗战精神推动科研攻关

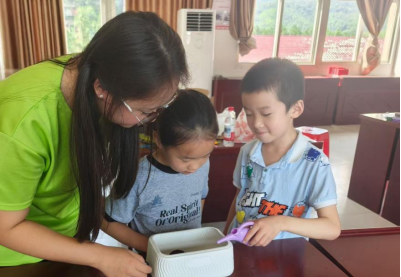

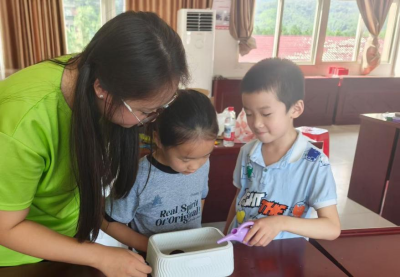

“老师,好期待我的种子发芽呀!”在实践营的课堂上,一位小朋友捧着自己刚发芽的蔬菜盆栽兴奋地说道。实践队员将前期在安徽农业大学新农村发展研究院及关联产业服务主体调研所学的现代农业技术,转化为生动有趣的农学课堂。他们带领孩子们亲手栽种蔬菜盆栽,讲解从育种到收获的全过程。

团队走过皖北的麦茬地、皖南的茶山、皖中的圩田、皖西北的旱作田垄。在实地考察中感知,每一捧土,都有自己的脾性;每一株耐旱的幼苗,其根须中都藏着与大地周旋的智慧。从月季组培提速繁殖,到光伏板下“上发电下种植”;从畜禽粪污转化菌包原料,到香榧产业助农增收——队员们将“技术-模式-产业”的闭环升级经验凝练成少年听得懂的“种子语言”,把“艰苦奋斗、攻坚克难”的科研精神融入劳动教育中,青春与童心的碰撞,在希望的田野上长出未来的丰饶。

同在蓝天下 以红色基因滋养时代新人

在阳光驿站,废弃纸张正被赋予新的生命,一颗颗小球传递着浓浓温情。在红色纸浆画制作课堂中,孩子们在团队成员耐心指导下,化身“小小非遗传承人”,认真地将彩色纸浆一点点铺陈、塑形、粘贴。撕、染、粘、塑……逐渐幻化成充满童趣与深意的图案:朱砂红,浓烈而深沉,辉映着革命先辈的热血与信念;金黄,明亮而温暖,闪耀着胜利的光芒与未来的希望。每一幅作品都饱含着孩子们纯真的爱党爱国情怀,是他们用艺术语言书写的“童心寄语”。

当视线从色彩斑斓的纸浆画移至活力四射的互动场地,“运送军粮”的团队协作正火热进行。以U型槽接力传递乒乓球为形式,生动象征军民同心、保障粮秣。孩子们默契配合,在趣味任务中体验革命岁月的艰难与协作,于沉浸式场景中熔铸团队凝聚力。小球传递中,以更富感染力、更具时代气息的形式,让红色基因在艺术的沃土中持续焕发蓬勃生机,让红色精神在互动中自然流淌、深入人心。

此次“三下乡”社会实践活动不仅是一次深刻的红色教育,更是一场生动的国情课堂。团队以脚步丈量山河,用心灵聆听历史,把红色基因播进童真心田。未来,团队将继续传承抗战精神,扎根大地、服务三农,让红色精神在新时代的土壤中生根发芽、开花结果。(文/金灿 安徽农业大学供图供稿)