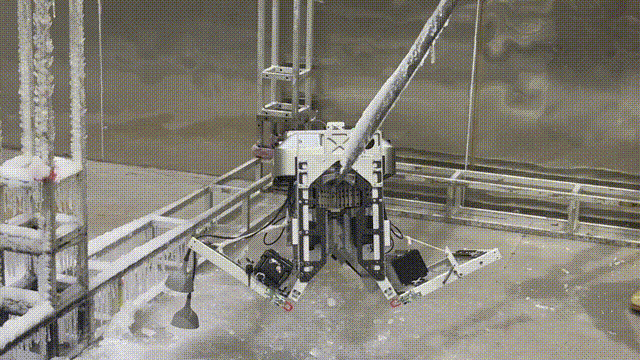

在重庆电力高等专科学校的实验室里,一台银灰色的机器人正沿着模拟电缆缓缓移动,履带式碎冰齿精准碾压冰层,自适应滑轮轻轻贴合线缆——这是“极链卫士”团队研发的博能一号除冰机器人,也是他们用三年时间,从 657次失败中打磨出的“电网守护者”。如今,这台机器人已在国家电网大足供电分公司、众恒智新等企业试用成功,即将走向西南地区的高原峡谷,为覆冰难题提供“智能解法”。

一群“电力迷”的集结:从“想做”到“敢做”

2023年春天,四川大凉山的寒风中,几个年轻身影裹着厚外套,围着覆冰的电缆讨论不休。这是“极链卫士”团队的第一次实地调研,负责人谢厚宣拿着笔记本,飞快记录着线缆覆冰的厚度和形态,张银则举着相机,拍下传统除冰设备作业时的卡顿瞬间。“当时机械臂振动到一半就卡住了,工人师傅说‘这玩意儿在大风天根本不敢用’。”张银回忆道。

这次调研让团队成员们下定决心:要做一台“能在大风里站稳、能保护电缆、能快速破冰”的机器人。团队组建之初,困难接踵而至。“我们是专科生,很多企业觉得我们‘做不出高端设备’。”成员李炆烔说,第一次联系除冰设备企业时,对方直接拒绝:“你们学生团队能懂什么?”

但拒绝没有打垮他们。团队依托学校资源,一次次上门拜访企业,50余次的“软磨硬泡”终于打动了一家生产商,愿意提供零部件支持;他们抱着图纸找到国家电网的工程师,从最初被“问住”,到后来能和专家讨论技术细节,100多次的技术交流让方案逐渐成熟。“每次被问倒,我们就回去查资料、做实验,再带着新成果找上门。”谢厚宣说,那段时间,团队成员的微信步数每天都超过 2万,不是在实验室,就是在去拜访专家的路上。

从“纸上谈兵”到“实战练兵”:在冰火考验中迭代

“实验室里的成功,不算真成功。”团队深知这个道理。为了测试机器人的抗寒能力,他们把设备搬到学校的低温实验室,模拟 - 15℃的环境。但实验室的“冰”是人工制作的,与真实覆冰的硬度、形态差距很大。2023年冬天,团队联系上国家电网大足供电分公司,申请到现场试用机会。

-8℃的低温下,机器人第一次在真实线缆上作业。但问题很快出现:寒风中,机器人姿态发生偏移,碎冰齿与线缆的贴合度下降,除冰效率骤降。“当时心里咯噔一下,觉得几个月的心血可能白费了。”张银说。团队连夜召开“雪地会议”,在临时搭建的帐篷里画图纸、改参数,给机器人加装了水平陀螺仪装置,优化自适应算法。

2024年 3月,他们又带着改进后的机器人奔赴内蒙古高原测试基地。七级大风中,线缆剧烈摇晃,机器人几次从缆上滑落,视觉模块摔得粉碎。“看着设备摔坏,大家都心疼得掉眼泪,但没人说‘放弃’。”李炆烔回忆,队员们顶着寒风抢修设备,手指冻得发紫就用嘴哈气暖一暖,饿了就啃冻硬的面包。半个月里,他们记录了 1000多组位姿数据,终于研发出“高空机体风速稳定技术”,让机器人能在六级风况下稳稳作业。

从“试用”到“认可”:用成果守护电网生命线

如今,“极链卫士”团队的成果已逐渐落地。在国家电网大足供电分公司的试用中,机器人在 - 8℃极端低温下连续稳定运行 8次,减少停电 24小时,多供电 120千瓦时;在众恒智新的测试中,它扛住 7级大风完成 21次作业,多送电 200千瓦时。中国南方电网的工程师评价:“这台设备既保护了电缆,又提高了效率,解决了我们的大难题。”

团队已申请 1项发明专利、5项实用新型专利,2项软件著作权,发表 2篇学术论文。2025年 6月,依托项目成立的博能科技公司正式运营,已与两家企业签订购买意向合同,预计 2026年营业额达 300万元。“从实验室到市场,每一步都像在走钢丝,但看到设备能真正守护电网,再难也值了。”谢厚宣说。

近日,团队受邀参加中国国际智能产业博览会,展台前围满了电力行业的从业者。“你们的机器人能适应西南山区的地形吗?”“抗寒极限是多少?”面对提问,队员们从容应答。“未来,我们想让‘极链卫士’走出重庆,覆盖西南,走向全国。”张银望着展台上的机器人,眼里闪着光,“保电力通畅,助百业兴旺——这是我们团队的承诺,也是我们一直走下去的动力。”(博能科技供图供稿)

(推广)

(责任编辑:沈晔)