编者按

云南的每寸土地,都凝结着文人墨客的精神印记。

从徐霞客笔下“江流到此成逆转”的虎跳峡,到杨升庵诗中“天气常如二三月”的春城风物……云南的山水从来都是文人灵感的画布。

这个夏天,循着字里行间,在古今重叠的视角里,读懂云南山水美物如何成为文人心中“永远的诗和远方”,了解云南文旅如何抓住时代发展机遇,成为人们旅居的“第二故乡”。

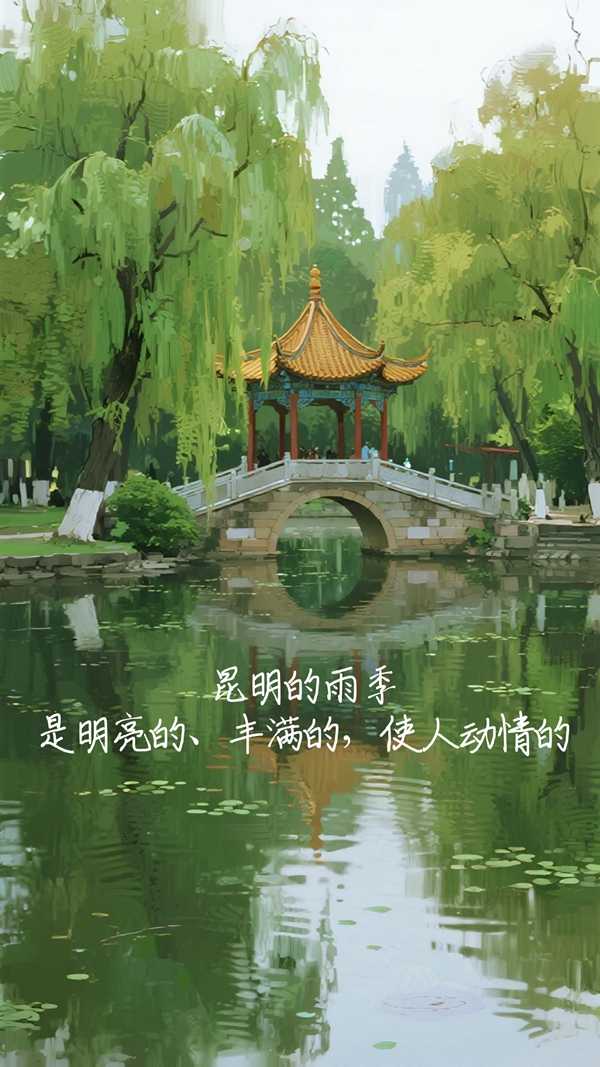

当汪曾祺写下“昆明的雨季是明亮的、丰满的”,云南的烟火气便顺着文字漫进了读者的想象。当热浪席卷城市,云南却凭借得天独厚的气候优势成为广受青睐的“避暑圣地”,在翠湖的柳影里、菌子的鲜香中、市井的吆喝声中,越来越多人跟随汪曾祺的笔墨,在云南开启“清凉一夏”之旅,在人间烟火气中书写属于自己生活的诗行。

行走在云南的街巷里,接住一夏清凉

汪曾祺曾说:“没有翠湖,昆明就不成其为昆明了。”他笔下的翠湖是“昆明的眼睛”,雨季时绿意浓得要淌下来,闲坐湖畔看柳枝拂水、听雨打荷叶,微风拂过,便能触摸到这座城的温柔脉搏。但这座城的故事,远不止一池翠湖水。

“夏日的昆明气候凉爽,非常适合避暑旅居。”近年来,云南昆明将“凉资源”转变为“热经济”,深度融入“有一种叫云南的生活”品牌打造,以文化创新赋能城市空间重塑,构建“文在城中、以文化城、文城一体”的整体城市意象,南强街、文明街、钱王街等老街巷和历史建筑,成为游客和旅居客深度了解昆明、探索文化的必经之地。

“大翠湖历史人文旅游圈”是其中代表。作为绕不开的文化地标,这片历史文化区域藏着国家和省市级重点保护文物49处,尤以西南联大和云南陆军讲武堂这“一文一武”驰名中外。近年来,昆明结合翠湖“九巷十三坡”“小三山一水”等文旅资源,用活“翠湖IP”打造“翠湖15分钟文化艺术圈”,一批有特色的咖啡馆、书店、花店、餐饮店铺等富集于此,翠湖摩登雅集、咖啡文化节、银杏艺术节、民间艺术画展等一批新派活动在此举办,新与旧、历史与现代碰撞一个立体鲜活的昆明文化圈。

清凉气候赋予夏日独有的惬意游玩体验。旅居客“山水行”在社交平台分享着他在昆明citywalk的经历:“清晨在翠湖赏荷花,顺着翠湖打卡云南陆军讲武堂、黄公东街网红墙,再溜达到文艺小店、咖啡馆、书店扎堆的文林街和文化巷,慢慢淘点小物,跟着汪曾祺的脚步‘收集’昆明。游在云南不仅是体感的舒爽,更是心灵的松弛。”

从汪曾祺笔下的“木香花湿雨沉沉”到如今的“穿街走巷逛昆明”,昆明的文化底蕴犹如翠湖的涟漪,既保留着历史的圆心,又不断向外生长出新的波纹。

一口菌子,一口人间烟火气

“我在昆明住过七年,离开已四十多年,忘不了昆明的菌子。雨季一到,诸菌皆出,空气里到处是菌子气味……”汪曾祺从不吝啬对菌子的夸奖,每当七月的雨雾漫过山林,千万朵野生菌从腐殖层探出头,酝酿一场关于“鲜味”的狂欢。

云南的山林从不会亏待懂味的人。作为中国乃至亚洲生物多样性最富饶的地区,这里的野生食用菌资源占世界的43%、中国的91%,无论是雨后破土的鸡油菌那抹鹅黄,还是火把节前后扎堆生长的青头菌那点靛蓝,都让“野生菌王国”的名号实至名归。菌子的鲜香,早已融进了云南人的生活肌理。随着野生菌的大量上市以及暑假的到来,云南迎来美食旅游高峰,以野生菌为主题的小众深度体验游、研学游、亲子游成为游客的“标配”。

今年夏天,云南借着“有一种叫云南的生活・夏凉菌香”文旅主题活动,把菌子的故事讲得更远。寻味“菌俏昆明”路线,邀请游客到昆明的老字号餐厅,品尝各种野生菌丰富而地道的做法,或者在网红打卡点篆新农贸市场,体验市井烟火,品尝地道山珍;寻味“野生菌王国”路线,带游客走进楚雄的大街小巷一饱口福;寻味“松茸之乡”路线,可体验在林间“挖松茸”的生态野趣……

清晨的篆新农贸市场,挤满了游客和旅居客,他们纷纷被一长排的各种菌菇吸引住了,见手青、牛肝菌、青头菌、鸡枞……听过的没见过的、没听过的没见过的,各种各样的菌子,被排列得整整齐齐展示在眼前,旅居昆明的摄影师张艳穿梭在人群里,仔细挑选着菌子:“在云南吃菌子得有仪式感,当天采摘,当天上桌,夹一筷子滑嫩的菌肉,喝一口鲜掉眉毛的汤,才算接住了这座城的雨季”。

以“一朵菌子”为中心的文旅产业也不断扩展,形成“以食带游、以游促食”的文旅融合新模式。昆明大街小巷的文创店内,“菌子冰箱贴”“菌子邮票”“吃菌地图”等特色文创产品深受游客青睐,“捡菌子、赏美景、品菌香,感受满满的烟火气,还能把‘菌子’带回家收藏,实在是惬意。”从四川专程来云南捡菌子的游客李宇感叹。

汪曾祺说,要知菌子味,得亲口尝。要读懂云南的生活,得住下来。在翠湖的晨雾里数荷叶上的露珠,在文林街的咖啡馆听雨滴敲窗,在篆新市场跟阿嬢学炒菌子,在讲武堂的青砖上摸历史的温度,像汪曾祺那样,在烟火日常里写出带着昆明雨季湿气与菌子清香的诗行。(蒲兴南)

(责任编辑:君君)