近年来,宿州市探索推行“四说一听”矛盾纠纷多元化解新机制,最大限度地把矛盾纠纷解决在萌芽,化解在基层。

一、实践背景

(一)促进新时代“三治融合”发展的探索需要。加强基层社会治理创新,必须践行群众路线,充分调动好群众参与支持矛盾纠纷排查调处工作的积极性。

(二)破解基层矛盾纠纷排查调处难题的现实需要。目前,基层社会矛盾呈现多元化、复杂化、多样化等特点,单一的矛盾纠纷解决途径已经无法满足基层社会纠纷解决的需要。

(三)打通服务群众“最后一公里”的工作需要。实际工作发现,一定要有效利用专职调解员、乡贤等调解志愿者天然优势,形成贴近百姓、法理结合、促进和谐、群众满意的调解集群,才能真正打通服务群众“最后一公里”。

二、主要做法

(一)专家说心:心治理顺民气

一是搭建四位一体“心地”平台。构建“市心理辅导总站——县(区)心理辅导站——村(社区)心理服务室——学校心理辅导室”布局模式,让群众有个放开心扉、解开心结的地方,全市所有学校心理辅导站(室)全部投入使用,1327个村(社区)和城区68个社区综治中心均设有心理服务室(中心)。

市委政法委常务副书记赵学东赴灵璧县尹集镇接访图片

二是制定四性连贯“心惠”政策。出台《关于加强社会治安特殊人群“心防”工程建设的实施意见》等文件,县区规划建设精神卫生专科医院,对严重精神障碍贫困患者集中救治供养,财政出资为其监护人购买责任保险。

三是探索四法并举“心解”方法。探索总结出以传(加)、导(减)、调(乘)、治(除)为主要内容的“心解”工作方法,成立宿州市心理咨询治疗中心(心理危机干预中心)等社会心理服务机构10余个,2022年接通心理热线电话6500余人次,心理咨询治疗4896人次。

四是压实四化导向“心合”责任。建立市、县(区)、乡镇(街道)、村(居)四级责任体系,全市所有村(居)实现“一村(居)三员(民警、村医、专干)”压紧压实专项工作责任。

(二)群众说事:自治化解矛盾

一是村里“地”说村民“事”。全市村级综治中心普遍设有群众说事室,敞开大门请群众“说事”。砀山县周寨镇巧妙运用“三三制”成功调解村民种田引发矛盾纠纷新模式在省政法委《治安瞭望》综治经纬等刊载。

二是社区“人”问小巷“事”。埇桥区西关街道成立由60名女干部、党员组成的“女子工作队”,为社区妇女提供法律、政策方面的咨询服务和援助,被居民称为自己身边的调和员。

三是群众“法”化百姓“困”。灵璧夏楼镇健全群众说事制度,埇桥区探索建立“和为贵、大家谈”矛盾纠纷调解机制,通过“社情民意恳谈会”等形式,减少矛盾隔阂,有效化解信访难题。

四是集体“招”解基层“难”。灵璧县大路乡大路村6名村民代表针对乡村环境整治缺钱问题,提出“每人每月1元钱,卫生保洁管全年”建议,砀山县官庄坝镇针对高价彩礼、大操大办等现象,通过签订倡议书、制定村规民约等形式,有效抵制陈规陋习。

(三)政法说法:法治定纷止争

一是警民联调方式多。全市建成社区警务室1188个、农村警务室1098个,配置驻村、包村民警,加强对社区民情的分析研判和对各类不稳定因素的排查化解。

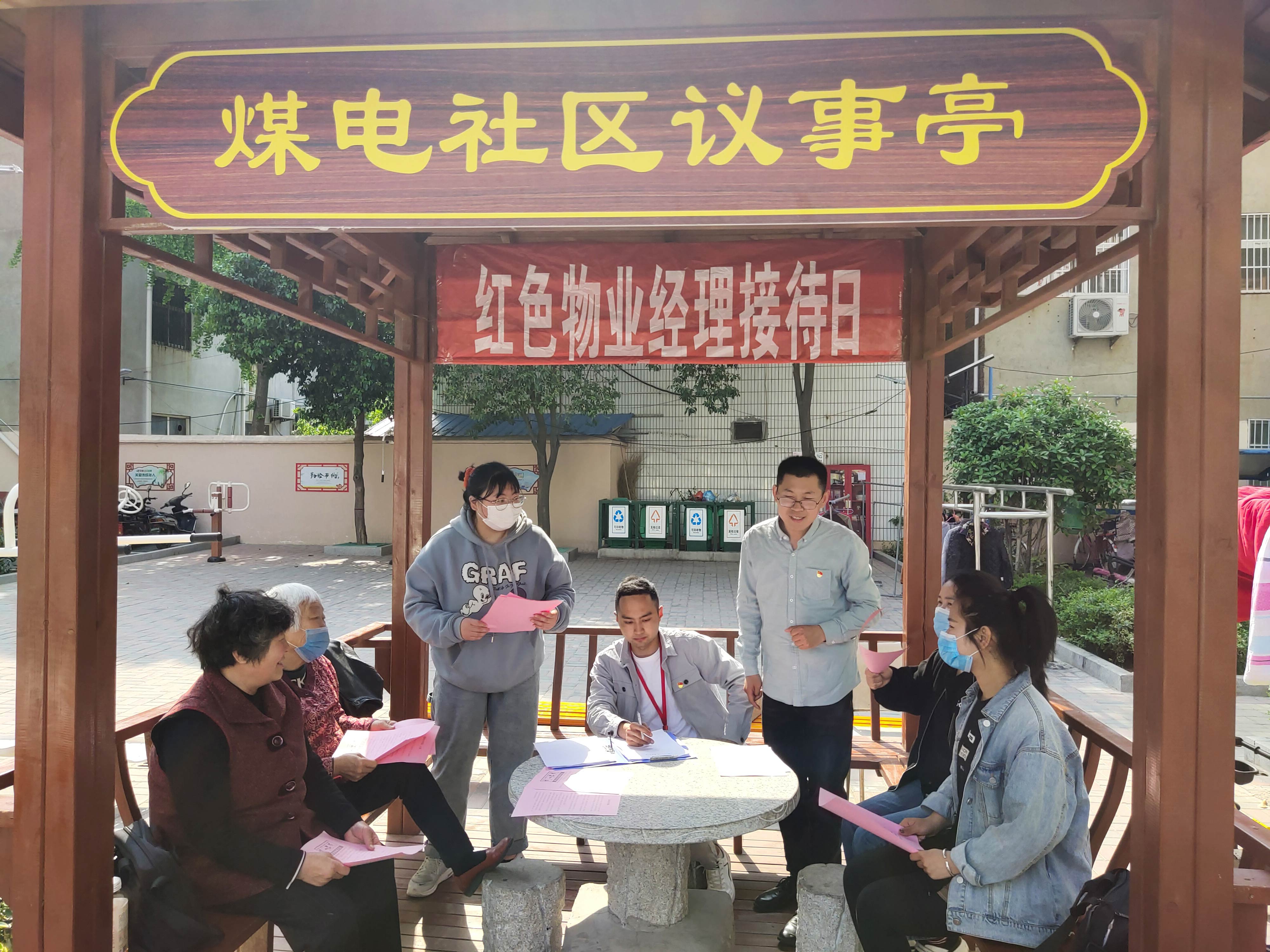

埇桥区红色物业党员干部定期在辖区内开展业主间琐事纠纷咨询调处接待日活动

二是诉调对接模式新。萧县法院与妇联联合成立家事纠纷调解工作室,用柔性司法手段化解家事案件。近年共受理一审家事纠纷案件4931件,调撤2629件,实现了社会效果与法律效果的有机统一。

三是人民调解效果好。宿州市成立1个市级人民调解委员会、5个县区级人民调解委员会、108个法律服务工作站和1269个依托村级“信访联系点”,组建人民调解专家库,探索开展“访调对接”工作,全市1327个村(社区)实现法律顾问全覆盖。

9.18宿州市家事矛盾纠纷排查化解调度会图片

四是检察调处方法准。市检察院探索运用“三有三话三接待”工作法(群众来访有理推定、群众批评有过推定、群众问题有解推定;说规范话、家常话、明白话;点名、流动、入户接待),使宿州市涉法涉诉信访案件数量年均下降10%以上。

(四)乡贤说德:德治疏导感化

一是乡贤参与纠纷调解。全市四县一区所有村(社区)均设立乡贤调解室,聘请老党员、老干部、老教师等,积极调解家庭矛盾、邻里纠纷,促进了农村和谐稳定。

二是孝文化用于矛盾调处。宿州市认真开展孝文化“三进”活动,探索将孝文化运用于解家事、和邻里、止诉讼,收到较好效果。

三是孝贤榜样引领风尚。宿州市组织开展“宿州好人”“孝亲敬老好儿女”“最美媳妇”“最美婆婆”等评选表彰活动,用身边的孝贤典型来传家风、易旧俗、树新风。

四是孝道化解扶贫问题。宿州市设立“孝行义举榜”,拍摄了微电影《鞭打芦花》和36集动画片《孝圣闵子》,编排系列孝文化戏曲文艺,组建孝文化宣讲团,通过宣孝道、签协议、督尽孝等办法,探索出孝道扶贫新途径。

(五)公开听证:综治共筑和谐

一是理清“听”的原因。用公开听证法结服率高、后遗症少,基本上是办一个成一个,综合成本并不高,节省了人力、物力和时间。

二是规范“听”的过程。宿州市先后出台《宿州市特殊疑难信访事项公开评议实施办法(试行)》等文件,听证程序基本按照“情况公开摆、主持中立调、群众客观评”公开进行。

三是取得“听”的效果。通过说、辩、评、议、调、处等“阳光作业”,增强办案的明度,增强矛调实效性,增强办事公正性,增强诉求自觉性。

四是谈些“听”的体会。制定听证程序等规章制度,增强主持人的公正评判意识,提高主持人的法律政策水平,产生“听证一个、教育一片”的效应。

三、实践成效

一是全市通过群众说事、政法说法、乡贤说德、专家说心、公开听证等成功调解纠纷3.03余万件,调解率99.8%。二是全市社会大局持续稳定,群众安全感满意度逐年提升,平安建设(综治工作)连续5年受到省委省政府表彰。三是宿州市创新做法相继在《法制日报》、《安徽日报》、《治安瞭望》等刊登推广,人民网、搜狐网、新浪网等主流媒体报道转载,受到广大群众一致赞誉和社会各界高度评价。

四、经验与启示

(一)心防惠民促进和谐。把心理辅导的服务触角延伸至基层普通群众,让群众在家门口即能享受到免费的心理“安抚”,有效促进了辖区和谐稳定。

(二)相互交心避免矛盾。相互交心使村民冤有处诉、气有处泄、难有人帮、策有人纳,将由此可能引发的矛盾纠纷及时化解在萌芽状态。

(三)法律调解平息纷争。法律调解使基层群众的法律需求得到及时满足,矛盾纠纷得到及时化解。

(四)贤德引领消融芥蒂。用自己“贤”引社会“风”,增强了乡村自治和法治的道德底蕴,汇集了道德力量。

(五)公正调处化解积怨。公开调处增加了办案透明度,增强调处的实效性、办事的公正性、诉求的自觉性,有效促进了社会和谐稳定。

(责任编辑:君君)