昆明理工大学杨斌当选中国工程院院士在滇工作院士增加至18名

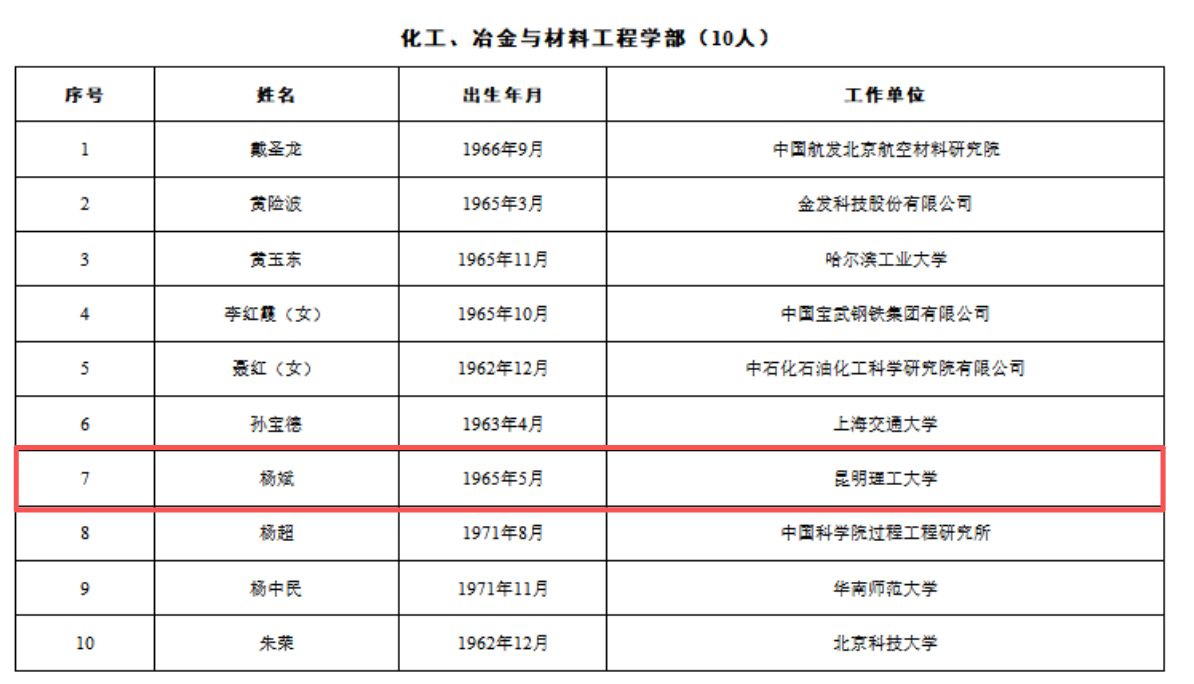

11月21日,2025年两院院士增选结果正式揭晓,共有144人当选。云南省昆明理工大学杨斌当选为中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士。

截至目前,我省共有在滇院士18名。2021年、2023年、2025年三届共增选院士7名。

杨斌,男,汉族,1965年5月生,昆明理工大学教授,博士生导师。我国著名有色金属冶金专家,真空冶金国家工程研究中心主任。当选中国工程院化工、冶金与材料工程学部院士。

先后获国家科学技术二等奖4项(其中3项排名一、1项排名三)、省部级科技一等奖8项(均排名一),何梁何利科技创新奖等;主持建设我国首批、高校首个国家工程实验室(2021年转设为工程研究中心)。

近期学术动态

为从废催化剂中清洁高效回收铂族金属提供新思路

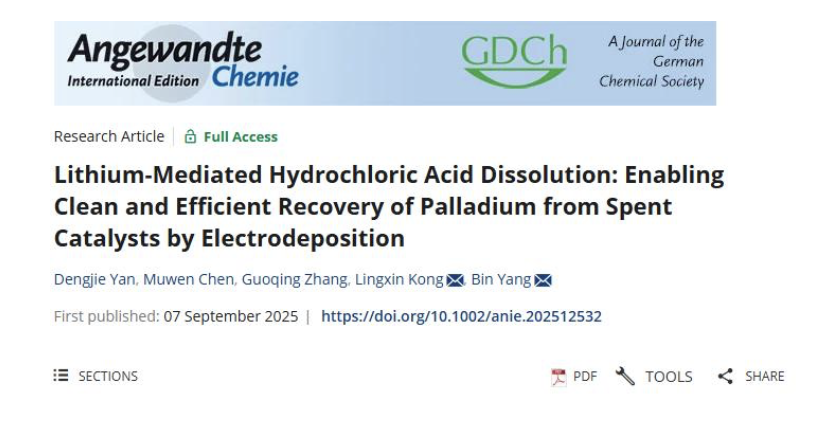

云新闻关注到,今年9月,昆明理工大学官方网站公布了昆明理工大学杨斌、孔令鑫教授团队在废催化剂回收铂族金属领域取得重要进展,成功实现钯在稀盐酸中的高效溶解,并通过电沉积回收钯。该项研究为从废催化剂中清洁高效回收铂族金属提供了新思路。

相关成果以“Lithium-Mediated Hydrochloric Acid Dissolution: Enabling Clean and Efficient Recovery of Palladium from Spent Catalysts by Electrodeposition”为题发表在化学领域顶级期刊《Angewandte Chemie International Edition》上。

云南日报专访杨斌

用科技创新“点石成金”

杨斌(左)向学生传授技术

“真空冶金是有色金属产业链中的一个关键环节,传统的冶炼方法会损失矿石中有价值的贵金属,也会因为大量加入化学试剂而污染环境,真空冶金技术用清洁环保的方式让每块矿石真正‘物尽其用’。”在2025年第一期“云岭楷模”发布仪式现场,昆明理工大学副校长杨斌用一块复杂多金属铜矿石举例,用通俗易懂的语言解释着真空冶金技术的原理。

35年来,杨斌带领团队实现金、银、钯、铂、锡、锑、铋、铟、锗等金属清洁高效提炼,年产值数百亿元,保障了我国战略金属的供应安全。

坚守冶金行业寒冬期

1987年,怀揣“投身有色,报效家乡”的梦想,杨斌报考了昆明工学院(现昆明理工大学)有色冶金专业硕士研究生,师从我国有色金属真空冶金专家戴永年教授,开启了真空冶金研究之路。

当时,冶金行业进入寒冬期,真空冶金的研究处于基础阶段,导师戴永年创建的真空冶金及材料研究所,专职研究员不足10人。“因为难,才更需要我留下来。”年轻的杨斌立志要为“有色王国”做点事情。

为了研发硬锌处理新工艺、新装备,杨斌在工厂车间一待就是3个月。试验存在一定风险,杨斌的头和脸的皮肤曾被不同程度烧伤,使他更加体会到冶金工人的不易,明白传统冶金之路会越走越窄,真空冶金才能改善冶金工人的工作环境。最终,难题被攻克。

长年的坚守,杨斌从普通教师成长为有色金属真空冶金领域的领军人物、国内外著名的有色金属真空冶金专家。他先后4次获得国家科学技术奖二等奖,其中技术发明奖二等奖两项、国家科技进步奖二等奖两项。荣获国家“高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才、全国优秀科技工作者、云南省创先争优优秀共产党员等荣誉称号;荣获何梁何利科学与技术创新奖、全国创新争先奖状,兴滇人才奖、云南省教育功勋奖等荣誉。

勇闯冶金应用无人区

“把论文写在大地上,把课堂设在车间里,把专利融入产品中,把奖章挂到设备上”。这是杨斌对科研工作的追求。

杨斌瞄准国家高质量发展战略需求,结合行业转型升级与企业生产需要,针对传统冶金过程中存在的生产工艺复杂、资源综合利用难、“三废”排放多等共性难题,提出“有色金属协同熔炼—复杂合金真空分离”的新思路,从大宗有色金属生产过程中提取关键金属,带领团队系统开展复杂合金真空气化分离、化合物真空还原、真空合成及真空分解等基础研究,突破了有色金属真空冶金理论瓶颈,为工程技术开发奠定基础。成功研制不同功能的大型真空冶金装备,自主研发出绿色高效提炼稀贵金属、复杂锡合金短流程精炼、稀散金属资源综合高效利用系列新技术;攻克真空冶金工程应用难题,实现金、银、钯、铂、锡、锑、铋、铟、锗等金属的清洁高效提炼。

2020年,新一代粗锡精炼工艺技术装备在全球最大锡冶金企业云锡集团搬迁改造项目中大规模应用,年产精锡超过全球产量20%,创造了世界锡工业领域生产规模最大,自动化和智能化水平最高等多项新纪录。

截至目前,杨斌及团队开发的系列清洁冶金新技术已落地150余家企业、建成300余条生产线,形成年处理约80万吨复杂有色金属合金的生产规模,年产值数百亿元,推动了有色金属冶金行业科技进步和技术升级,促进了区域经济社会和行业绿色高质量发展。

传递冶金科研接力棒

杨斌专注教学、科研的同时,坚持甘为人梯、奖掖后学。

在讲授《冶金新技术》《真空冶金》《冶金工程学科前沿讲座》等课程时,他常以“卡脖子”技术为例,强调“科研必须服务于国家战略安全”。他打破传统教学模式,鼓励本科生进入实验室参与课题,支持研究生自主择题、确立研究方向,培养学生从实际问题中提炼科学命题、独立开展研究的能力。他的学生日本东京大学博士后孔令鑫说:“他时刻强调科学研究要从实际中来,最终回到生产实践中去。他叮嘱我们要与世界一流科技接轨,脚踏实地搞研究,为企业解决实际问题。”

如今,杨斌已培养出博士、硕士70余名,他们有的进入世界顶级高科技企业,有的在我国冶金企业、科研院所和高校中大放异彩。在他的带领和培养下,团队成员先后入选“国家重大人才工程”特聘教授、国家“高层次人才特殊支持计划”科技创新领军人才、国家优秀青年科学基金获得者等国家级人才计划13人次,入选“云岭学者”等云南省高层次人才20余人次,形成一支具有国际领先水平的科研队伍。

“我们的冶金从跟跑到并跑,再到领跑,是一代代冶金人接续奋斗的结果,我会握紧接力棒,当好传承人,用创新和担当引领中国有色金属工业实现新跨越。”杨斌说。

云南日报-云新闻出品

记者:陈云芬、陈怡希