张松杰:以烙为笔绘乡愁 以铜为纸传非遗

在精河县八家户农场农业十五队,提及张松杰的名字,乡亲们的思绪总会不约而同飘向他工作室里那些浸润着匠心的艺术品——或古朴温润的木板烙画,或肌理独特的铜拓作品。作为农场中少有的同时掌握两项传统技艺的手艺人,58岁的张松杰以农人的质朴为底色,用烙铁与铜皮为媒介,将农场的变迁、乡村的烟火与非遗的温度编织在一起,让传统技艺在乡土间焕发新生。

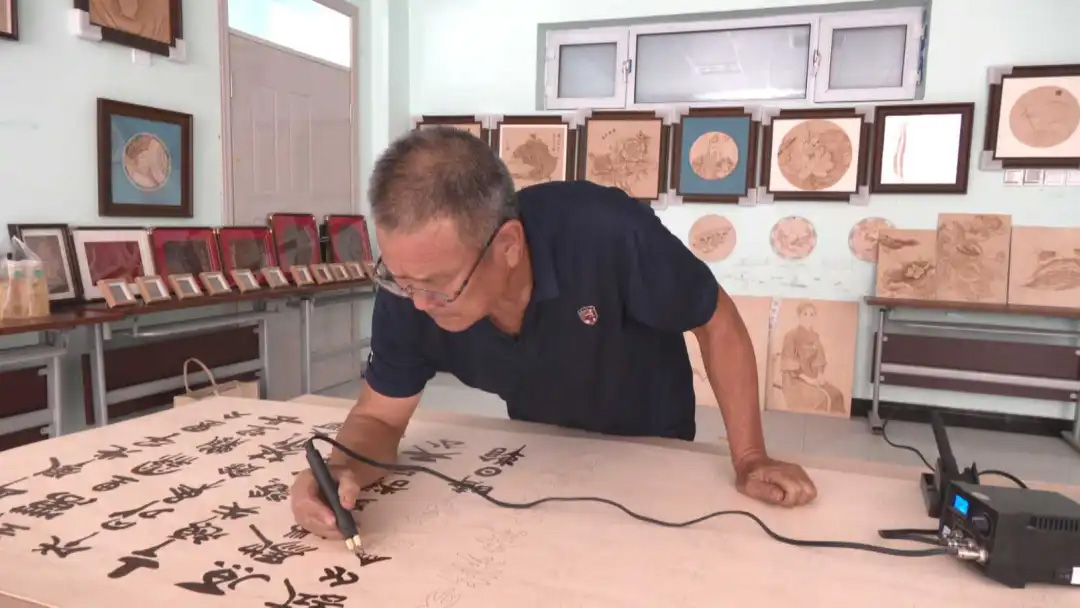

走进张松杰的工作室,他正手持电烙笔,在平整的木板上凝神创作。笔尖轻触时,浅褐色的线条如流水般铺开;稍一用力,深棕纹路又似老树盘根,层次分明间,一幅乡村丰收图的轮廓渐渐清晰。

谁能想到,这位技艺娴熟的手艺人,早年只是个“爱画画的农民”。“打小就喜欢涂涂画画,田埂上的庄稼、院子里的鸡鸭,看见啥就想画下来。”张松杰笑着回忆,从前忙于农活,绘画只能是忙里偷闲的爱好。2017年,一次偶然的机会让他与烙画结下不解之缘——驻村工作队队员看到他的画作,鼓励他尝试用电烙笔在木板上创作。“他们说:‘你试试,我们帮你搭把手。’就这么一句话,我就一头扎进去了。”

初学烙画,困难远超想象。张松杰买来几十张杨木、椴木、桦木板材,从握笔姿势、温度控制开始摸索。“100多度的电烙笔,稍不留意就会烫手。”张松杰说,“每天烫个好几次是常事,手上的疤现在还能看见。”更难的是线条把控,起初烙出的线条弯弯曲曲,浪费的木板堆了半间屋;久坐创作让他腰疾频发,长时间握笔导致手颤,一幅简单的作品往往要耗费四五天时间。

“咱农民就认一个理:只要肯下功夫,没有学不会的。”骨子里的韧劲支撑着张松杰。他白天干农活,晚上趴在灯下研究烙画技法,网上看教学视频、翻绘画书籍,对着图片临摹、对着实物写生,再把草稿用复印纸拓到木板上,一点点用烙铁“复刻”。几年下来,他的技艺日渐精湛,不仅能精准控制烙笔温度,还能通过深浅不一的烙痕展现光影层次,农场的春种秋收、乡村的屋舍炊烟,都被他一一“烙”进作品里。

如今,他的工作室挂满了几十幅烙画,既有《丰收图》《农家院》等乡土题材,也有《梅兰竹菊》等传统纹样,常有顾客慕名而来。“前阵子还有人打电话要订画,算下来已经卖出七八幅了。”张松杰说。

当木板烙画的创作渐入佳境,爱琢磨的张松杰又有了新想法。2024年初,他偶然看到铜拓画作品——古朴的铜版上,立体纹路通过拓印呈现出金属的质感,既有传统工艺的厚重,又不失灵动。张松杰说:“当时就眼前一亮,想着这手艺要是能学会,说不定能给咱农场的非遗传承添个新路子。”

得知山东工艺美术学院有专门的铜拓画培训课程,张松杰没丝毫犹豫,去年冬天收拾行囊就踏上了求学路。“铜拓和烙画不一样,它是以铜为纸,靠捶打和拓印来呈现图案,0.1毫米厚的铜皮,薄得跟纸一样,力度把控太关键了。”回忆起学习经历,张松杰仍觉不易,“光练习捶打就废了几十块铜皮,手上的茧子磨破了一层又一层。”

凭着一股不服输的劲,张松杰在山东系统学习了铜拓画的构图、捶打、拓印技巧。回到农场后,他又反复琢磨创新,将铜拓画与现代装饰结合,制作出小型摆件、生肖挂件、婚书拓片等文创产品,“山水画、百寿图、梅兰竹菊都能做,婚书还设计了5种样式,顾客想要啥都能定制。”如今,他的工作室里,铜拓作品与烙画相映成趣,金属的光泽与木头的温润,共同诉说着传统技艺的魅力。

对张松杰而言,烙画与铜拓画早已不是简单的爱好,而是一份沉甸甸的责任。“这些手艺是老祖宗传下来的宝贝,不能在咱这辈断了。”如今,他正计划着两件事:一是开直播,把自己的烙画和铜拓画放到网上卖,让更多人看见农场的非遗作品;二是联系精河县残联,免费教残疾人朋友学习这两门手艺。“靠自己的双手创造幸福生活,这比啥都强。”张松杰说。(张健霆、海珍)