银针铺仁路 岐黄铸同心——援疆中医专家于海萍让民族团结之花在望闻问切中绽放

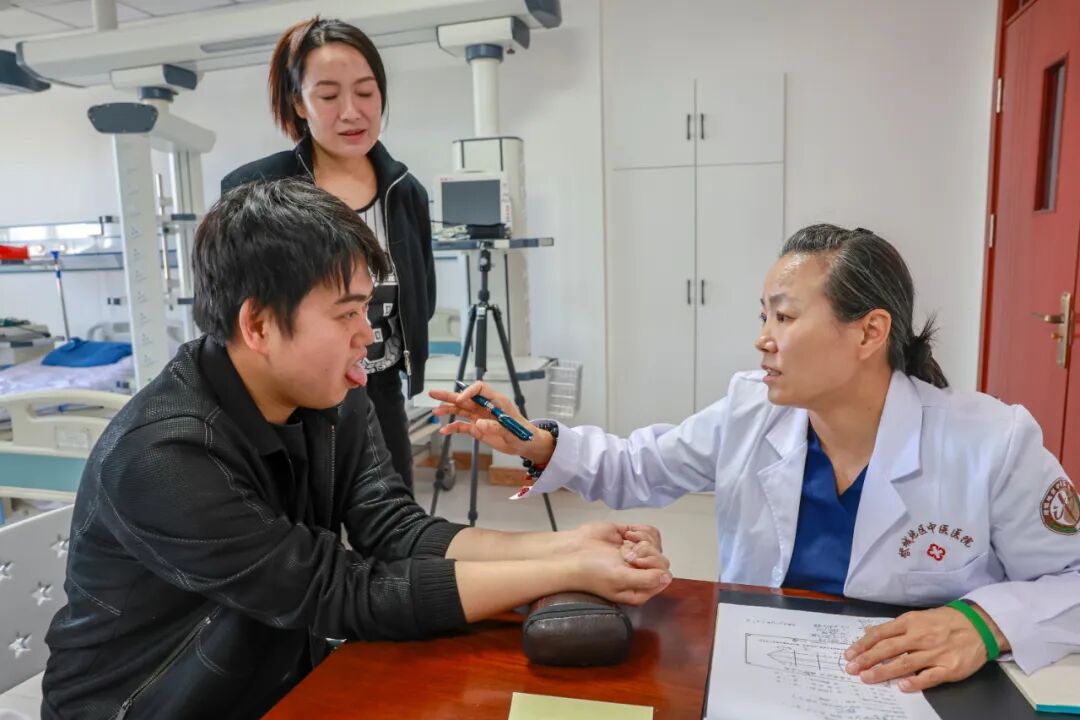

问诊、把脉、针灸……在塔城地区中医医院门诊楼五楼治疗室,辽宁援疆中医专家于海萍接诊着各族患者。

2024年11月,辽宁中医药大学附属医院的于海萍响应援疆号召,秉持“以自身所学为边疆群众解决病痛”的初心,来到塔城地区中医医院开启为期一年半的援疆使命。她通过引入独特的长桑君脉法结合脐针疗法、推行脉息术和食物不耐受治疗方式,为各族群众辨证施治。其独特的方法和显著疗效吸引千余名来自塔城四县三市及阿勒泰、伊犁等周边地区各族群众,她用1根银针、2指脉息让民族团结之花在望闻问切中悄然绽放。

秉持初心 岐黄妙术解民忧

日常坐诊时,于海萍将独特的长桑君脉法结合脐针疗法、脉息术和食物不耐受治疗方式引进塔城中医医院,这类以探脉、敲脉、脐针、食物不耐受等方式的诊断和治疗手段在当地闻所未闻,而它准确判定病情、高效对症治疗和神奇的疗效更是让患者惊喜的发现,自己遇到了“劳道”的中医援疆专家,各地患者纷至沓来。

面对各族群众的就医需求,于海萍能真切感受到他们的病痛和对自己的高度信任,而这正与她的援疆初衷和边疆各族群众需求的高度一致,使命感和责任感油然而生。

“我一定尽最大努力,解决每一位患者的病痛,让边疆各族群众都健康幸福的生活。”于海萍坚定地说。

面对交流困难的患者,医院的少数民族同事主动承担起翻译工作,这为于海萍解决了大问题。她将工作时间以分钟来计算,每天10点整,她忙碌的身影准时在中医医院门诊楼五楼的各诊室穿梭,这是她开展的第一阶段工作——脐针施治。半小时内,她已为30多位患者扎好脐针,来不及喘口气,于海萍又开始进行下一个环节——诊治新一轮病人。接近11时,于海萍则进行下一轮的脐针施治,而这一轮还是30余人。

于海萍为患者治疗。资料图片

无私奉献 医者仁心暖民心

于海萍凭借长桑君脉法和扎实的中医功底,创造了一个又一个诊疗奇迹,她用精湛医术为边疆各族群众驱散病痛阴霾,赢得了患者的高度赞誉。在她精心治疗下,哈萨克族老人模糊的眼疾得以康复;被腿疼折磨多年的达斡尔族大妈可以健步前行;抱着试试看态度,四处求医无果的古尔图,在“每个疗程效果都很明显”的实事面前,彻底被于海萍的医术所折服……而口口相传的口碑也让这位“劳道”援疆中医的名气传到了塔城地区以外的阿勒泰、博乐、伊犁、乌鲁木齐……大家慕名而来,希望于海萍能够解除他们的病痛。

一位维吾尔族老人接受治疗后,激动地说:“以前觉得中医很神秘,没想到这位辽宁来的大夫这么厉害,一针下去,我的腿就轻松多了。她不仅治好了我的病,还像亲人一样关心我。”

于海萍常说,身处在一个多民族的环境中,民族团结就是我的眼睛,我要像爱护眼睛一样去爱护各族同胞,用我所学解决他们的病痛。

于海萍为患者诊治。资料图片

薪火相传 留下一支带不走的医疗队

于海萍不仅致力于治病救人,还积极开展“传帮带”工作,毫无保留地将自己的中医知识和临床经验传授给当地各民族医护人员,她深知培养一支“带不走的医疗队”对她本人而言,意味着长桑君脉法在本地立住了脚,对塔城地区来说,正是让中医传承在边疆开花结果的最好见证。

日常工作中,于海萍手把手指导科室不同民族的医生把脉、针灸,耐心解答他们在学习和工作中遇到的问题。每天工作过程就是最直观的带教场景,她普及长桑君脉法,注重通过脉象的细微变化判断人体的气血、脏腑状态的原理,并不厌其烦地进行讲解和示范。常常是一边为患者把脉,一边向带教医师详细解释脉象所反映的病症,如何通过望闻问切等方式精准把握病情、制定个性化治疗方案。

于海萍开展“传帮带”工作。资料图片

银针为媒 民族团结谱新章

诊室里,不同民族的患者相互交流治疗感受、分享康复经验,原本陌生的人们在这里变得其乐融融亲密无间,大家赞叹于海萍高超的医术和“没有一点架子”的和蔼可亲。

于海萍也利用诊疗间隙,向患者普及中医养生知识和健康理念,增进他们对中华传统文化的了解。

工作之余,于海萍积极参与民族团结联谊活动,并走进社区、牧区,为各族群众提供免费中医义诊服务,用实际行动铸牢中华民族共同体意识。

于海萍一行走进基层开展义诊活动。资料图片

于海萍用一根银针,治病的同时串起了各民族之间的团结纽带。她为塔城地区各族群众解除病痛的同时收获了各族患者的友情和对中医的高度认可,他们纷纷送来花帽、锦旗等,来表达对这位辽宁中医专家的感激之情。

“获评塔城地区第十次民族团结进步模范个人,我深受鼓舞,今后将带着对各族群众的厚爱,以更加饱满的精神和高度的责任感投入以后的援疆工作中,充分发挥民族团结带头人作用,以一名新时代中医人的责任与担当,谱写塔城医疗卫生事业发展和各民族交往交流交融的民族团结新篇章。”于海萍说。(周文新)