梁河县九保村:多民族和谐发展 共铸古村新生

一面姓氏墙,一部活村史;一份老村约,一方新图景。云南省德宏州梁河县九保乡九保村,这个聚居着汉族、傣族、阿昌族、回族等民族,有127个不同姓氏居民生活的千年古镇,将“耕读为本、包容和谐”的古训刻进基因。如今,火山石板铺就的驿道上,九保人用共同守护的《村规民约》和蓬勃发展的文旅产业,诠释着多民族和谐共生、传统与现代交融共进的乡村振兴之道。

(九保村史馆)

127个姓氏居民共治一村

在九保村的东南面,有一座耗时三年建成的村史馆。200多件老物件静静陈列在此,226块图文展板,讲述着九保村的千年历史脉络。

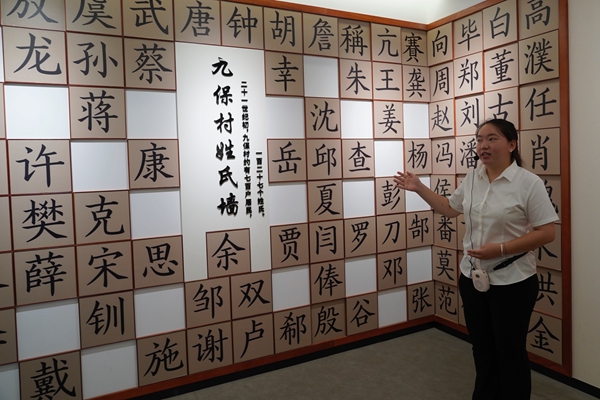

在村史馆的二楼,一面特殊的姓氏墙成为来访者驻足的热点。从傣族的“刀”姓到来自我国北方的“余”姓和“阙”姓,密密麻麻的姓氏见证了多民族交融的深厚历史。“九保村现有974户人家,拥有127个姓氏。这么多姓氏,都是沿着茶马古道和西南丝绸之路迁徙而来的人们,和当地各民族交往交流交融形成的。”讲解员刘小瑶介绍,“这些姓氏是九保包容和谐精神的‘活化石’,许多家族已在此共生二十余代。”

(讲解员刘小瑶在九保村姓氏墙前作介绍)

这道百家姓的独特文化景观背后,是村里传承多年的治理智慧。在村史馆的最后一个展区,九保乡党委副书记瞿武讲述着九保村村规民约的诞生。1996年9月1日,村里首部《村规民约》开始执行,用14项条款规范婚丧嫁娶、惩处偷盗、赌博,其中简办红白事、禁赌禁毒、民族团结等条款已实行了28年。

(1996年九保村制定的《村规民约》)

2024年新修订的《村规民约》中规定,外来人口须遵守本村相关规定,互相尊重。瞿武表示,这是《村规民约》促进各民族交往交流交融的缩影。不仅如此,新的村规民约新增“基层治理网格化”的条款,号召九保村127个姓氏的居民都积极参与到家乡治理工作中来。“党支部+网格化”治理的机制,使古老治理智慧与现代治理需求深度交融。

古村新韵万象更新

“过去乡里粮食短缺,我们推广的双季稻在九保村种植20多年,后来种植杂交水稻让粮食产量得到增加。过去,每亩水稻单产只有150公斤,到现在杂交水稻每亩能产800公斤。”九保乡农科站退休老人张铭彝今年已82岁,他见证了乡里从缺粮到成为“农业标杆”的转变。

九保村委会原主任陈其茂对近些年来村里的变化感慨万千:“村里的街道和危房都得以改造,传统的民居都保护了起来。这几年乡里组织开展美食节吸引来不少游客,村民家家户户都过上了好日子。”

九保乡副乡长张立仁介绍,这些变化源于2018年的“四位一体”建设项目。九保村获得省委组织部“四位一体”建设项目500万元投资,项目用于壮大村级集体经济、党群服务中心建设、基础设施改造等。以这500万元财政资金撬动了云南省烟草公司阿昌族整乡推进整族帮扶、住建、民宗、文旅等部门整合项目资金5596.4万元的社会投入,实现了“小资金撬动大投入”的倍增效应。

在“党支部+美食协会+党员示范户”的模式带动下,街道完成了华丽转身。沿街商铺通过“微改造、精提升”,从简易房变为仿古建筑,租金从每年3000多元提升到12000元以上。

(火山石板铺就的街道)

九保美食版图丰富多元:红白喜事必备的“八大碗”、年节团圆的“杀猪菜”、清明祭祖的“锅子菜”,以及小花鱼、大薄片等特色菜肴。李根源家族传承的“九保五香酱油制作技艺”,更成为省级非物质文化遗产,让古镇滋味百年飘香。

(村史馆里展示的“九保八大碗”)

“2025年春节,美食街接待游客18万人次,交易额突破500万元。”张立仁说。九保古镇自2013年起连续举办13届美食文化节活动,将传统小吃转化为旅游“金名片”。(《云岭先锋》杨锡畅)