在东西部协作的时代浪潮中,云南弥渡产业园区实现了从“荒草地”到“大工地”再到“大工厂”的“蝶变”。这一跨越既是弥渡县抢抓机遇、攻坚克难的成果,更是沪滇“16+16”重点产业园区合作共建工作的生动体现。如今,这里已成为县域经济发展的主战场、高质量赶超发展的主引擎、对外开放的主阵地。

破局起步:“沪滇”携手筑根基

2023年初,弥渡县引进上海产业合作促进中心,与园区管委会合署办公,共同推进园区规划、建设、招商、管理、运营,服务保障能力显著提升。“这是用上海的理念重构园区发展逻辑。”弥渡产业园区管理委员会副主任禹富说,就在2023年,园区营业收入便达到54.07亿元,同比增长57.63%。

紧抓东部产业向西部转移的战略机遇,弥渡县精准调整产业布局,科学划分三大园区发展赛道:长坡岭园区聚焦数字健康产业,海坝庄园区主攻农特产品加工,白塔湾园区则着力发展新材料产业。这种清晰的定位避免了产业布局“小而全”的弊端,为承接利好政策和项目奠定了坚实基础。禹富介绍道:“目前长坡岭片区已聚集28家数字健康企业,产业集聚效应初步显现。”

产业集群:龙头引领聚动能

国药集团的落地是沪滇协作的标志性成果。作为园区全产业链集群的“链主”,其云南基地整合了上海供应链资源,实现从研发到配送的全链条布局。更具示范意义的是,云南橙色光医疗科技有限公司循着产业集聚效应“跟着”国药集团落户弥渡,仅用30天建成厂房、45天取得2类医疗器械许可证,其自主研发的AI灸经络导航智能服务平台融合了上海科研机构的技术支撑,获2项国家发明专利。这种“龙头带动、链式发展”的模式,让长坡岭片区形成了“研发在上海、转化在弥渡”的创新闭环。

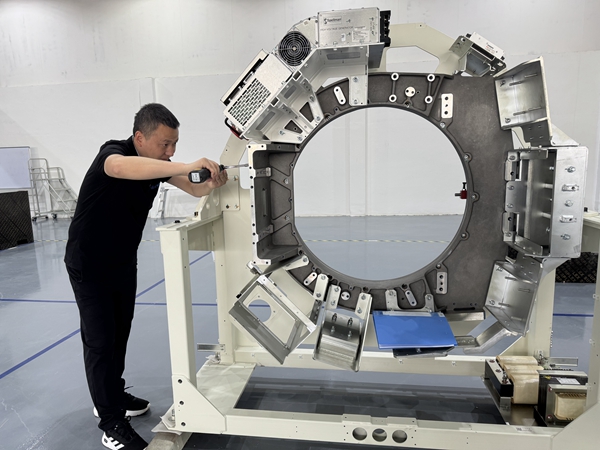

浙江明峰医疗的云南生产线同样创造着“弥渡速度”。“总部选择弥渡,看中的不仅是云南唯一医疗产业园的定位,更有上海协作网络带来的市场优势。”公司销售总监汪涵说,“这条年产180台16排CT的生产线,从装修到首台发货仅用13个月。”

创新模式:“上海经验”的弥渡实践

“作为上海东方美谷与西部健康谷共同引进的1号项目,我们的产品是全球首款抗新冠、抗黏膜病毒、药食同源的植物饮品。”云南麦仆科技负责人孙进介绍。这家总投资1.4亿元的企业,正是通过“奉贤—大理沪滇协作商务中心”引进的优质项目。

促成这笔合作的“桥梁”,正是弥渡与上海奉贤区共建的“奉贤—大理沪滇协作商务中心”。“过去招商是‘单枪匹马走出去’,现在是‘沪滇联动请进来’。”禹富解释道,这种“奉贤+弥渡”协同体系,让上海的企业资源库与弥渡的产业承载力实现精准对接。这种“飞地经济”的创新实践,正让弥渡从产业转移的“承接者”变为区域合作的“枢纽者”。

优质服务:让企业安心扎根的“沃土”

“园区具备了高效优质的营商环境和完善的产业配套,尤其是‘五个一’特色服务机制,从项目签约到投产运营提供了‘管家式’服务。”云南橙色光医疗科技有限公司总经理楚滨提起园区的“五个一”特色服务,语气里满是感激。这种全程跟进的“一站式”服务,让橙色光创造了30天建成厂房的“奇迹”。

弥渡县推出的“基金+园区+产业”模式,更让企业感受到了实实在在的温暖。大理州第一支规模5亿元的县级产业基金精准对接企业需求,为不少企业解决了流动资金难题。同时,园区秉持“政府围着企业转、企业有事马上办”的服务理念,从项目签约到投产的每个环节都安排专人对接,政策送上门、服务跑在前,让企业少走了许多弯路。这种高效服务成为强大保障,成功帮助入园医疗企业办理证照14个,明峰医疗三类医疗器械生产许可证的办理更是实现了大理州“零突破”。

“从装修到拿到三类医疗器械注册证,正常流程需要1年以上,我们只用了6个月。”公司销售总监汪涵说,园区专班全程陪同办理,从材料准备到部门协调全程代办,效率远远超出预期。

区位优势:打通连接国际市场的“桥梁”

今年5月的大理国际医疗器械产业博览会上,吸引了“两亚”五国政企人士和国内外117家医疗器械和大健康企业参观参展,9个合作项目成功签约。

麦仆科技负责人孙进说,弥渡作为“对接南亚东南亚桥头堡”的定位,与上海的国际资源形成了互补,“就像打通了‘上海研发—弥渡生产—东南亚销售’的全链条。”

“下一步我们将深化沪滇协作,实施‘两亚’数字健康交流展示中心、创新合作中心、跨境交易平台等项目建设。”禹富表示,依托上海的国际展会资源和弥渡的区位优势,一定能让更多“弥渡造”走向世界。

如今,漫步在弥渡产业园,沪滇协作的印记无处不在。在沪滇“16+16”重点产业园区合作共建工作的推动下,这片曾经的传统农业县土地,正加速蜕变为数字健康产业新高地,在东西部协作的画卷上,书写着属于弥渡的精彩篇章。(张津)

(责任编辑:君君)