“虎年”将至,以“虎”为IP的文化备受青睐。

自古以来便有孟加拉虎在云南境内生存、活动;世代居住于此的少数民族,也将虎文化融入生活之中;围绕老虎演绎出的文艺作品、文化图腾、文物古迹等在云南不胜枚举。作为中国的民族大省、生态大省、文化大省、旅游大省,云南与虎有着不解之缘。

虎宝闹新春

“嗷呜。”新生小老虎奶声奶气的打着哈欠,憨态可掬的模样引得一众游客捂着胸口直呼,“太可爱了。”

临近春节,云南省野生动物园7只新生小老虎首次集中亮相。这7只小虎中有5只东北虎,2只孟加拉白虎,年龄最小的双胞胎雌性东北虎刚满两个月。春节期间,这对萌虎小姐妹将担任园区的新年“巡园官”,在保育员陪伴下与野生动物园招募的小朋友一起“巡视”园区。

“现在这两只老虎暂时还没有名字,我们在春节的时候,会面向广大市民朋友、游客朋友,为这两只小老虎征集名字。”保育员介绍。

据公开资料显示,随着生态治理成效的显现,消失多年的印支虎身影近年来时常出现在云南境内。此外,“野生动物王国”云南境内的滇金丝猴、亚洲象、绿孔雀等珍稀动物数量也在逐年增加。

(云南省野生动物园供图)

“虎”游云南

云南是世界知名的旅游目的地。而在云南诸多景点中,不乏以虎命名的地方。

涛涛江水从远处奔流而来,在玉龙雪山、哈巴雪山的夹峙之下,怒吼着翻起白浪。两岸山岭陡峭,金沙江在峡内连跌7个陡坎,水势汹涌,声闻数里。江面最窄处,仅约20余米。相传猛虎下山时,在江中的礁石上稍抬脚,便可腾空越过,这便有了云南知名景点——虎跳峡。

(香格里拉市委宣传部供图)

虎跳峡以险峻闻名天下,是世界上最深的大峡谷之一。随着旅游业的发展,越来越多人闻声而来,欣赏它的磅礴大气,挑战它的徒步路线。当地政府依托虎跳峡品牌优势,与香格里拉户外运动资源形成联动,打造户外运动旅游亮点,带动了经济增收,助力了乡村振兴。

虎啸春节

著名舞蹈家杨丽萍的十二生肖舞蹈艺术电影是一个全新的文化IP。在2022年春节即将来临之际,杨丽萍创作的《虎啸图》又为即将到来的虎年献上一桌文化大餐。

用民族乐器演奏摇滚乐嗨翻全场的老虎乐队、驾骑机车的老虎、跑酷的老虎、滑雪的老虎,在《虎啸图》中,老虎不再只有威严勇猛的样子,各种生动有趣的形象都将被一一呈现出来。在音乐剧、舞剧、功夫电影等的交融之中,中国生肖虎迎来全新的艺术生命。这既是中国传统文化艺术作品的一次创新力作,也是对中国传统文化的传承与发扬。

云南美轮美奂的风景和多姿多彩的文化是音乐舞蹈的海洋、影视拍摄的基地、文学创作的沃土、戏剧艺术的重镇和美术摄影的天堂。沐浴着时代的春风,云南涌现出了多位优秀的作家艺术家,扎根云岭大地,推出了一批批精品力作,形成了独特的文艺风景。

“虎”说历史

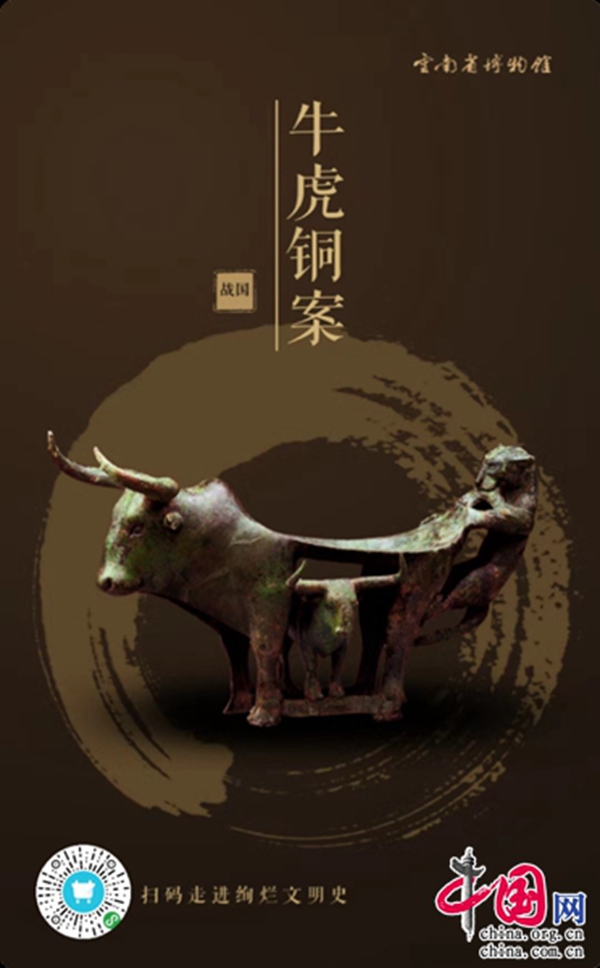

“自然无情,弱肉强食为天性,人尚美好,凝华制器赞新生。”这是云南省博物馆副馆长樊海涛在带着牛虎铜案代表云南“出征”《国家宝藏》文物特展时对它的介绍。

牛虎铜案是古滇战国时期青铜铸成的案祭礼器,出土于云南江川,高43cm,长76cm,现藏于云南省博物馆。铜案由二牛一虎巧妙组合而成,造型奇特,构思新颖,既有中原地区四足案的特征,又具有浓郁的地方特点和民族风格,是中国青铜艺术品的杰作。

牛虎铜案不仅是对云南悠久历史的佐证,也蕴意着云南人对死亡、新生等命题的哲学思考,是穿越历史而来的云南先辈的智慧。

“虎”的民族

云南少数民族众多。在与大自然长久相处的日子里,老虎的勇猛让它成为了很多民族崇拜的对象。白族、普米族等崇尚白虎,彝族、纳西族、傈僳族等则崇尚黑虎,并各有许多虎图腾崇拜的遗迹、传说。

其中最引人注目的是在云南哀牢山(彝语为“大虎山”之意)中仍然保留着的原始崇虎活化石——彝族“跳虎节”。

走进云南省楚雄市双柏县小麦地冲村,土木结构的房屋镶嵌在山脊下,三三两两的村民聚在一起高声谈笑。又快到“跳虎节”了,大家正谈论着今年举办的相关事宜。每到“跳虎节”时,村里的成年男人会在祭拜土主后,择出8人,披上画有虎斑纹的披毡,将脸、脚、手上绘满虎纹,伪装成虎,伴着乐曲和大锣笙的声音,在黑虎头率领下跳着体现生产、生活的舞蹈,也就是虎舞(又称老虎笙)。

(双柏县宣传部供图)

2007年,双柏县迎来了第一个“中国•双柏彝族虎文化节”,并在之后每年的农历二月初八至初十都会在县城举办,都取得了非常好的反响。虎文化节把双柏县的传统文化、民族文化与现代文化有机结合在了一起,弘扬了双柏彝族的虎文化,打响了“中国双柏彝族虎文化故地”品牌,推动了当地旅游业的发展。

(双柏县宣传部供图)

云南数量丰富的少数民族创造出了多姿多彩的民族文化,汇聚成为云南文化不可分割的一部分。多年来,云南着力保护和传承民族传统文化习俗,通过经济发展、民生改善等措施有效促进民族团结进步。(姚敏)

(责任编辑:黄俊飞)