这片土地,山高谷深、河流纵横。如果高山能言、江河有声,定能讲出、唱出数百万年的沧海桑田,而摆脱贫困的奋斗史诗,一定最为壮丽。

十县九贫,其中2个是深度贫困县,有60万贫困人口,占云南贫困人口总数的8.6%,贫困发生率一度高达30.4%,是全省脱贫攻坚的主战场……这是曾经普洱的真实写照。

(“院士洋芋”彰显科技生产力)

要解决绝对贫困问题,需要前所未有的魄力与智慧。

从巍峨高耸的无量哀牢到波涛汹涌的澜沧江,从人流聚集的山间坝子到绵延不断的千年茶山,脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程,迅速形成了大扶贫格局。

2016年以来,普洱市把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程,坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略,举全市之力打好脱贫攻坚大会战,走出了一条物质脱贫与精神脱贫齐头并进、绿水青山与金山银山交相辉映、民族团结进步与边疆繁荣稳定相得益彰,具有时代特征、普洱特色的脱贫发展新路子,书写了新时代普洱扶贫工作的时代答卷,涌现出了一批可复制、可借鉴的普洱模式、普洱经验。

书写中国减贫奇迹的普洱篇章

9个贫困县摘帽,761个贫困村出列,60万人脱贫,10万余人通过易地扶贫搬迁实现“挪穷窝”“斩穷根”,“直过民族”和人口较少民族整族脱贫,延续千百年的绝对贫困问题得到历史性解决,经济社会实现了千年跨越,书写了中国减贫奇迹的普洱精彩篇章……这样的奇迹是怎样发生的?

来自精准方略——

这是史无前例的精准到人,明确“帮扶谁”:通过健全完善“精准识别、精准脱贫”的工作体系,实现对163227户600526人贫困人口的建档立卡管理。

(哀牢山农民技术学校)

这是举世罕见的精准组织,明确“谁来帮”:35名厅级干部分别挂县包乡帮村,103名县处级干部驻乡督导,1.1万余人次工作队员驻村,1180家市县乡单位定点扶贫,4.7万名干部职工结对帮扶,做到户户有责任人,村村有帮扶队。

这是实事求是的精准施策,明确“怎么帮”:根据不同致贫原因实施“六个精准”“五个一批”,因地制宜、因人施策。

这是审慎科学的精准评估,明确“如何退”:明确“时间表”,聚焦内生力和发展力……创新构建最严格考核评估体系,确保脱贫成果经得起历史检验。

来自产业支持——

“沃柑原产地不在江城,但是这里种出来的果子口感更好,甜味更足。”天刚蒙蒙亮,江城哈尼族彝族自治县康平镇中平村的夏渊来到山间的沃柑园子,开始给苗木浇水、修枝。

对于夏渊来说,种植沃柑不仅让他脱了贫,还让奋斗半辈子的他找到了理想的落脚地。

许多像中平村这样的贫困乡村,过去种植的农作物品类有限,亩产效益较低。实施精准扶贫以来,这些乡村因地制宜,引进农业企业,实现特色产业“从无到有”的历史跨越,茶咖、肉牛、生物药、林产业、旅游康养等绿色产业成为老百姓增收脱贫源泉。

依托订单生产、土地流转、生产托管、就地务工、股份合作、资产租赁等方式,2494个新型经营主体与贫困户建立利益联结机制,带动建档立卡贫困户15.86万户58.1万人脱贫致富。

来自社会保障网络——

贫困人口基本养老保险和基本医疗实现全覆盖,住院报销达90.60%左右,全面实行“先诊疗后付费”和“一站式、一单式”即时结报制度,实现病有所医、老有所养、弱有所扶。

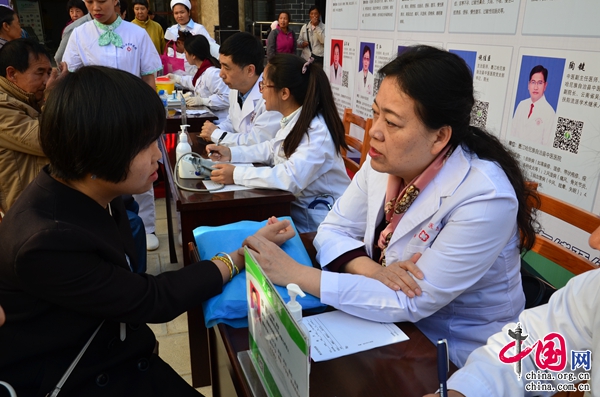

(专业医疗队服务送下乡)

学龄儿童入学率、九年义务教育巩固率、高中阶段教育毛入学率等指标显著提高。

通过开展新型职业农民培训、务工人员技能培训,做到每个贫困户至少有1项致富产业,主要劳动力至少掌握1—2门实用技术,使一大批群众就业门路越来越宽……

来自全国的大力支援——

绵延数十年、跨越数千公里的对口帮扶,东西互通,山海相助,不仅输送资源,也传播理念。

偏远贫困的山区,活跃着“科学院士”“上海医生”,迎来了“电力专家”“浙江教授”……以东部之优补西部之短,以先发优势促后发效应,变“输血式扶贫”为“造血式扶贫”,激发贫困地区的内生动力,奋起直追。

帮扶合作的成功实践,也体现在云南省扶贫办东西部扶贫协作成效评价中,2019年、2020年,普洱市综合评价结果均为“好”。

脱贫攻坚改变了普洱面貌

决战脱贫攻坚的伟大胜利,给普洱带来了一场全局性、根本性和全方位、深层次的变化。

(思澜高速公路)

这是一次基础设施的巨变,2016年以来累计建设农村公路近1万公里,实现建制村100%通硬化路、通客车。“一环三纵六联三出境”的高速公路网,“一主四支两过境”铁路网和“三支线五通用”航空网建设正加快推进。

这是一次发展方式的蝶变,在全国率先实施GDP和GEP(生态系统生产总值)双核算、双运行、双提升、双考核,全市绿色GDP达96.4%。获有机认证企业和证书数位居全省第1位,其中有机茶认证企业数量、证书数量和种植面积位居全国第1位。世界著名生态经济学家小约翰·柯布先生在《人民日报》撰文高度赞誉普洱绿色发展成果。

这是一次农民生活的质变,全市农民人均可支配收入由2015年的7914元上升到2020年的12307元,其中贫困人口收入从2734元提高到11404元,增速高于全国、全省平均水平。

这是一次人居环境的嬗变,160万人通过农村危房改造解决了住房保障问题,农村集中供水率、自来水普及率均达100%,人畜分离、庭院干净、村庄美丽、乡风文明成为农村一道靓丽的风景线。

这是一次思想观念的蜕变,以党建引领脱贫攻坚,激发群众内生动力,“脱贫对象”变为“脱贫力量”。“知识改变命运”“劳动创造财富”的氛围更加浓厚,“我要脱贫”“我要小康”成为广大群众的共同心声。

这是一次干部作风的转变,所有厅级领导挂县联乡包村,1.1万名工作队员驻村,4.7万名干部职工结对帮扶,388名实绩突出干部得到提拔使用,党群干群关系更加密切。

乡村振兴的新画卷徐徐展开

在澜沧拉祜族自治县景迈山上的芒景村,78岁的布朗族村民苏国文家两代人有着不同的梦想。

1951年,他的父亲苏里亚当着村民们的面说了三个梦想:总有一天公路会修到山顶上;会用“铁牛”来犁地;会过上白天黑夜都光明的日子。

“如今三个梦想早已实现,而且还超越了一大截。”苏国文说。

看着已经实现脱贫、生机勃勃的景迈山,苏国文又萌生了三个新的梦想:进一步办好教育;把生态茶园改造进行到底;保护好生态。

(景谷傣族彝族自治县半坡乡易地扶贫搬迁集中安置点)

脱贫摘帽不是终点,而是新生活、新奋斗的起点。走完了脱贫摘帽的艰辛历程,望向前方,乡村振兴,正激励着普洱各族儿女向前奔跑永不停歇!

2021年6月5日,“普洱市乡村振兴局”挂牌成立,新的号角已经吹响……

全市各族人民将认真贯彻落实省委、省政府普洱现场办公会精神特别是阮成发书记、王予波省长的重要讲话精神,努力打造绿色经济示范区、兴边富民示范区、全力打造国际生态旅游胜地,巩固拓展脱贫攻坚成果,加快推进乡村振兴和新型城镇化,促进区域协调发展。狠抓“一平台三机制”建设,扎实开展“两不愁三保障”及饮水安全动态监测,早发现早帮扶,建立完善“双绑”利益联结机制,建立股份合作机制,推进集体经济强村工程,加大农村劳动力转移培训就业力度,坚决防止返贫和新增贫困户。大力实施乡村振兴示范乡镇、精品示范村、美丽村庄等示范工程,加快创建“美丽县城”、特色小镇和乡村振兴示范园区。着力提升新型城镇化水平,到2025年全市常住人口城镇化率达55%。以思宁一体化为核心,景谷、澜沧为“两翼”,着力打造对外开放经济带、绿色经济带、抵边城镇发展带,加快形成“一核两翼三带”生产力空间格局。推进互联互通、发展加工贸易、优化通关服务,全面提升对外开放水平。在市委、市政府的正确领导下,全市各族人民将集中全部精力,动员一切力量,鼓足冲天干劲,全力以赴抓贯彻、抓执行、抓落实,切实把省委、省政府为普洱擘画的宏伟蓝图一步一步变为美好现实。(钟云 李毓珊 普洱日报供图)

(责任编辑:黄俊飞)