3万多名红军,37个船工,6艘木船,7天7夜……这组数字记录了1935年5月红军在皎平渡的渡江过程。

(皎平渡口 贾翔摄)

如今,站在皎平渡口,江水奔腾咆哮,两岸的群山层峦叠嶂,很难想象,80多年前,中央红军大部怎样用6艘木船,巧渡金沙江,摆脱数十万国民党军队的围追堵截,取得战略转移的决定性胜利,赢得了北上的战略主动权。

(新修的皎平渡大桥 贾翔摄)

2021年是中国共产党成立100周年,1月21日,“云南省庆祝中国共产党成立100周年‘奋斗百年路 启航新征程’大型主题采访活动”走进昆明市禄劝县,共同追寻红军长征过禄劝留下的红色足迹,重温长征精神。

(红军渡江场景壁画及部分实物道具)

1934年10月至1936年10月,中国工农红军第一、第二、第四方面军和第二十五军进行了伟大的二万五千里长征。长征途中,英雄的红军击退上百万追兵阻敌,纵横十余省,最终完成北上抗日的战略总部署,实现史无前例的战略大转移。

长征途中,红军两次经过禄劝。行经14个乡(镇)、65个村委会、311个自然村,住过84个村寨,历经12天,行程985华里。红军在县境内牺牲遗址有37处,牺牲红军148人。县内有139人为红军带路和帮助红军,有41人参加红军队伍。

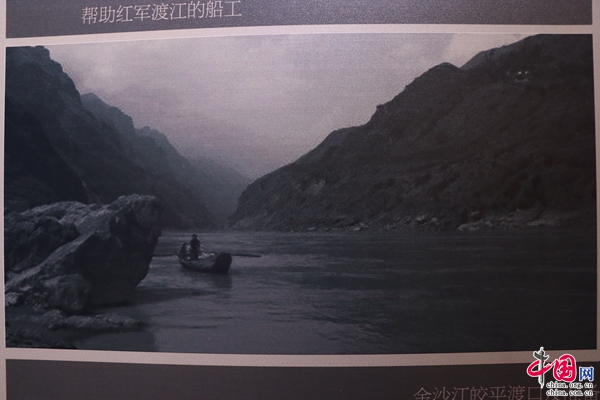

(帮助红军渡江的船工)

1935年4月29日至5月9日,中央红军自寻甸柯渡出发,从禄劝境内分三路直插金沙江。5月3日至9日,红一方面军3万多人,靠6只木船在当地37位船工7天7夜的奋力摆渡下,从皎平渡口全部渡过了金沙江。待滇军刘正富旅追赶至江边时,红军早已渡毕毁船,直逼川康重镇会理。这是战略转移中具有决定意义的一场胜利。

“当年由船工张朝寿负责协助红军将船工编成6人一组、3人一班,分配到每条船上为红军划船,每班划10次后轮换另一班人上船,24小时不休息地划船送红军过江。”据原皎平渡镇皎平村党总支书记毛宏银听当年帮助红军渡江的老船工回忆,“整个渡江过程秩序井然,每条船上该上多少人,都有人指挥。”

(红军长征遗留下的物品)

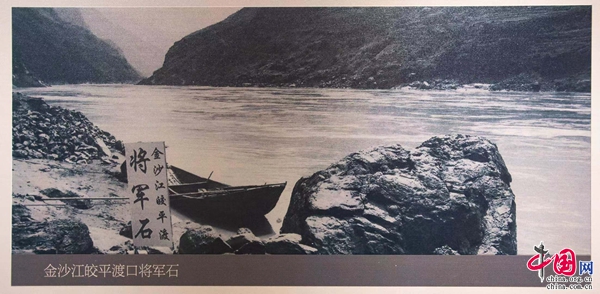

禄劝县委党史研究室主任李迎春介绍,江南岸渡口边,有一块巨大的石头,当年红军抢渡金沙江时,总司令朱德、总参谋长刘伯承曾站在此石头上指挥红军渡江,当地群众亲切地称它为“将军石”。

(将军石贾翔摄)

位于皎平渡镇杉乐村委会活动室一楼的“禄劝杉乐红军长征纪念馆”,以雕塑、图片、文字、实物、音像等方式展现了红军长征两次过禄劝的史实。简陋的武器、朴素的军装、烈士的遗物……这些陈列品将人们的思绪拉回那段烽火岁月。当年,勇于胜利、勇于突破、勇于牺牲的红军,留下了“部署夺取皎平渡”“石板河阻击战”“激战铁索桥”等壮烈故事。

(红军长征遗留下的物品)

离纪念馆不远处,一颗有将近300年树龄的杉乐树拔地倚天,枝干虬曲苍劲。据悉,1935年5月初,中央红军军委纵队奔赴皎平渡,途经杉乐村时,毛主席和朱总司令曾在这棵树下休息,并将战马绳拴于此树。后来,当地群众为纪念这段历史将此树称为“将军树”。

(将军树)

从将军树、将军石到禄劝境内红军渡江的三个渡口等红色遗址,红军的足迹遍布禄劝,促进了当地各族人民的政治觉悟,使共产党的主张在民族地区产生了深远的影响,指引着各族人民求解放的道路。红军将士用鲜血和生命铸就的“长征精神”,流淌在禄劝人民的血液里,成为禄劝人民弥足珍贵的精神财富。(张丽君)

(责任编辑:黄俊飞)