金沙江水清又清,

红军恩情比水深。

三六年打江上过,

翻山越岭向北进。

江边杨柳根连根,

军人百姓心连心。

红军走过八十年,

革命故事要牢记。

借一首江边流传的山歌曲子,让我们再度聆听红二、六军团在迪庆短暂休整过程中发生的那些故事,感恩革命前辈为我们今天的幸福生活抛头颅洒热血的革命精神,感恩共产党的坚强领导。沐浴着党的温暖,让我们牢记那些远去的峥嵘岁月里伟岸的身影,牢记革命前辈的期望,不忘初心砥砺前行。

金沙江边的碉堡见证历史

7月22日至23日,笔者在迪庆沿着红军长征的足迹,边走边采,一路前行,来到金江镇吾竹村开文一组时,笔者看到,田间一座被废弃的碉堡毅然矗立着。“这是当年国民党政府得知红军要北渡金沙江后,专门安排当地民团在江边修筑的碉堡。当时国民党命令民团要在当地阻击红军进村,每隔几里地就修建一个碉堡,在金江共修有5个。”金江镇文化站站长张立国介绍说。

(金江镇吾竹村开文一组田间一座破败不堪的碉堡)

(碉堡里保留较为完整的射击孔)

历经80多年的风吹日晒,这些用土石垒砌而成的碉堡早已经破损不堪,张立国介绍,这些碉堡其实并没有派上用场,当地几十名民团成员在得知红军队伍浩大、人数多达18000多人后,早已放弃碉堡逃到山里,所以这些碉堡没有用上,随着时间的推移,这些碉堡逐渐被损坏。

红军的“老哥”——姚杰勋

在金江镇兴隆村,道路两旁郁郁葱葱的核桃树掩映着干净的通村水泥路。在路的一旁,两层楼老瓦房映入记者眼帘,这就是姚家大院。

(姚家大院)

(金江镇兴隆村姚家后代)

(姚家大院红军用过的物品)

一进门就可以看到堂屋正中墙上挂着一幅贺龙的画像,堂屋一侧墙上挂着红军二、六军团五位主要领导人的画像,另一侧的橱窗里摆放着红缨枪枪头、酒葫芦、五角大碗、马灯等20余件锈迹斑驳的红军用过的物品。

1936年,姚喜艳的爷爷姚杰勋时年56岁,是一名奔走在茶马古道南段的“马锅头”,往来于云南与西藏,运送盐、糖、茶叶等物资。当年4月,姚杰勋的马队途经鹤庆,恰逢红军占领了鹤庆县城。通过交谈,姚杰勋了解到红军是人民的队伍,专门为老百姓打天下,便自觉为红军当起了向导。红军对他十分尊敬,称他为“老哥”。渡江后,姚杰勋邀请贺龙等人在他家的四合院里建立了临时指挥部。在姚杰勋的动员下,村里的百姓家家户户打开门迎接红军,就连村里的空地也住满了红军。

姚喜艳说:“贺龙将军离开的时候,送给爷爷一盏马灯和一个砚台。爷爷一直把它当做宝贝,爷爷也多次叮嘱家人,一定要好好收藏,不能损坏,不能弄丢,要世世代代流传下去。”

赤心护忠骨

在金江镇兴隆村(原神龙村)鲍学良家中,笔者听到一段尘封了几十年的故事。

(红军烈士墓)

“我记得,每年清明祭祖,父亲都会跑到祖坟边,给一座无名的坟墓点香、献上一碗水饭。”鲍学良说。幼年起,鲍学良每每询问父亲,得到的回答总是:“这里埋着一位鲍家的童子军。”

直到1977年5月,73岁高龄的老人预感到自己时日无多,将鲍学良唤到床前。这时鲍学良才知道,那无名墓里根本不是什么“童子军”,而是一名年轻的红军战士。当时担心国民党反动派搞清算,所以不敢立墓碑。

鲍学良说,当年这位16岁左右的红军战士因为身患疟疾,加之水土不服,无法跟上大部队,留在当地养病,最终医治无效去世。“听父亲说,家里人趁着雨夜,用白布包裹着战士的遗体和随身物品,偷偷掩埋在自家祖坟旁边的山坡上。”

“2016年4月15日,香格里拉市和金江镇相关部门,把这位小红军的尸骨清理后迁往了迪庆州烈士陵园安葬。”鲍学良感叹道:“后人都应该铭记这段红色历史,延续长征精神。”

红军后代——钱绪文

今年73岁的钱绪文是红军钱永福的长子,据钱绪文回忆,1934年的一天,父亲与堂哥一同到湖南家乡的早市卖萝卜,当时得知贺龙招兵,兄弟俩没来得及跟家里商量,就跑去参军,从此家中再无他俩的消息,他俩被分到不同的队伍,从此失去了联系。

(红军后代钱绪文)

随后两年,从湖南到贵州,再到云南宣威,兄弟俩第一次重逢,当时,在侦察连的堂哥带了只烤鸡,正与钱永福分享之时,接到紧急任务,还没来得及吃一口兄弟俩再次分开,之后再无音讯。

进入云南后,在从丽江石鼓格子渡口渡江时,钱永福因水土不服一直腹泻,严重脱水,体力不支,被留在了金江镇和崇善家中。半月有余,钱永福康复后就在当地打临工维持生计。靠着自己的双手勤劳致富。就这样,钱永福在当地安了家,他经常教育子女:“多少革命先烈用鲜血换来了我们今天的幸福生活,我们要珍惜现在的美好生活,要感党恩、听党话、跟党走。”

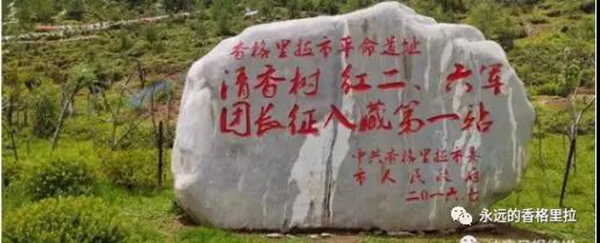

红军入藏第一站遗址——清香树

全媒体采访团正在听迪庆州党史研究室主任孙彬涛介绍红军入藏第一宿营地——清香树。

清香树遗址位于香格里拉县小中甸镇团结村委会石麦谷村民小组。在金江、上江短暂休整后,1936年4月28日,红二、六军团开始向中甸(今香格里拉)开进,翻越长征途中第一座海拔4200多米高终年积雪的雅哈雪山。途经干岩房时遭到中甸反动土司武装的阻击。红军模范执行党的民族政策,驱散了反动土司武装。部队为牺牲在干岩房战斗中的同志垒了坟,开了追悼会后,继续前行,到清香树(今小中甸镇团结村石麦谷)宿营。这是红二、六军团长征进入藏区的第一站。红军模范执行党的民族政策,凡是没有人在家的绝不进入家中,在寒冷的高原野外宿营,使当地百姓真正看到共产党的部队就是不一样,因而深受藏民族的爱戴。

接力长征精神

“小时候,父亲经常给我讲述贺龙、任弼时在迪庆的故事,每次讲故事,父亲总是很激动。父亲的经历和情感,影响了我一辈子。”赵嘉林说。

1940年,赵嘉林生于独克宗古城,在父亲红色记忆影响下,1954年,14岁的赵嘉林参加了中国人民解放军,曾参加滇、川、藏地区平叛战斗。参军后,父子俩很少有机会聊起当年那些往事,但是父亲经历的一切早已在赵嘉林心里留下了深深的烙印。70多年来,红色文化已经融进了他的生命里。

1936年4月,中国工农红军红二、六军团在军团长贺龙、总政委任弼时率领下,18000余人胜利渡过金沙江后翻越雅哈雪山进入中甸,当地老百姓和归化寺众僧不了解情况,纷纷躲避、逃离。为动员民众回家,贺龙、任弼时等首长召开了一次藏团、汉团、商界代表座谈会,当时作为商家代表的赵阿印参加座谈。在红军的教育指引下,赵阿印积极为红军筹办粮草、护理伤员。

在赵嘉林的记忆里,穿上军装就意味着奉献。他的父亲曾经为红军出过力做过事,一直是赵嘉林学习的榜样,从他参军起,一直到儿子参军,无论是在战火纷飞的年代,还是在和平时期,赵嘉林一家为党的事业默默奉献着。

时光匆匆,80余载转眼飞逝,激荡历史的长征虽已远去,但长征留给我们的精神财富却是永恒的,长征精神必将永远活在人们的心中。(李晓翠 追玛 )

(责任编辑:黄俊飞)