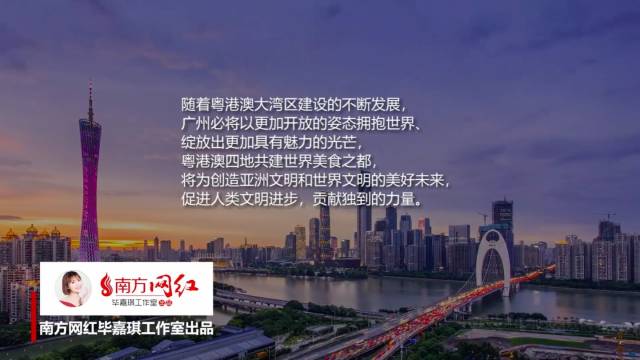

5月23日晚,为期一周的广州亚洲美食节圆满落幕。

5大系列、42项丰富多彩的文化活动,让人不出广州、吃遍亚洲。

既品味千年商都文化,又领略亚洲各国风情。

来自世界各地各行业大咖的分享交流,推动各国文明交流互鉴。

这场国际性盛事为我们留下哪些动人的记忆和宝贵的财富?

此番前来参会的各国来宾,对广州和粤菜有着怎样的印象?

他们对亚洲饮食文化的交流和发展又有着怎样的思考?

由南方日报、南方+出品的专题片《舌尖上的东方智慧》,

走街串巷寻找广州的各国美食,

记录广州亚洲美食节一幕幕精彩瞬间,

独家对话多位来自世界各地的行业专家。

【谈广州美食】

《舌尖上的中国》美食顾问、美食策划闫涛:“当年我是因为广州东西好吃才会选择来到广州,所以我属于新广州人。可能以后会有更多人因为喜欢广州的美食来到广州。”

亚洲食学论坛主席赵荣光:“中国地域比较大,这是由于历史的原因形成的,区域性的风格差异也比较多。在众多的区域风格差异形态下,应该说广州是更具特色的。广州饮食的特色是除了它的食材丰富,传统优厚,还有一条历史原因——至少从中世纪以来,世界知道中国首先是广州。因此,广州作为一个重镇来举办这次亚洲美食节,它的意义是不言而喻的。”

著名美食家庄臣:“ 广州亚洲美食节具有传播效果,让更多的人看到我们美丽广州一江两岸。除此之外,此次参展的有广州酒家、白天鹅宾馆、庄臣美食馆、著名潮汕菜六合等,都是在改革开放之后经过市场整合后有很好的群众基础,得到社会认可的文化产品。”

【谈粤菜传承】

广州酒家集团副总经理赵利平:“传统可以是经典,经典不一定要全新或是全旧,任何事物都是在发展中不断演绎和提升,不断的交叉。现在的菜式有很多经典,新的菜式又有新的生命力,我们也会积极去创新、积极去尝试,让新与旧可以并列前走,同时可以交叉融合创新,这才能丰富,才是发展的方向。”

吴川月饼制作大师伍伯史孙子吴尚云:“传统的五仁月饼是保留了我爷爷传统的纯手工方式。在创新的方面,我们加入了小球藻,来满足大家对健康的追求。

澳门日报副刊编辑、饮食版主编李文娟:“整个大湾区其实都是同宗同源的,所以粤菜在澳门是一个主导地位。因为99%都是华人,都是吃粤菜为主。我们一样很关注煲汤,和广州人的饮食差别不大。在澳门,粤菜到目前为止依然是日常饮食的主力军。”

《舌尖上的中国》总导演陈晓卿: “我认为所有食物都不是单一的食物,它可能都经过了无数次的变迁才在今天呈现在我们面前。所谓的食物交流就是食物在不断的变化,它可能存在于地球的另外一半,由于我们祖先的智慧最终交融在一起。”

【谈饮食智慧】

朱拉隆功大学教授、泰国学研究所执行委员会委员苏姬达:“广州是个美食之城,亚洲美食节是不同美食文化融合交流的机会,中国饮食文化一直影响着整个亚洲。一部分原因是因为很多中国人在东南亚定居,另外一个重要原因是中国饮食文化是一种蕴含宇宙观的智慧,中国人根据四季的变化调节自己的饮食,这些已经成为公共的哲学。这也是为什么中国饮食文化如此富有影响力的原因。”

日本立命馆大学教授、美食综合管理学院院长朝仓敏夫:“我担心日本的年轻人对吃的兴趣越来越少。关于吃的思考,应该是人类和动物的最大区别,动物在肚子饥饿时需要去觅食,人类在对待吃的角度有所不同。吃还是不吃,这是一个哲学问题。”

《舌尖上的中国》美食顾问、美食策划闫涛:“以中国人为代表的东方智慧和西方智慧有很多不同,比如中国人强调天人合一,我们在品尝美食讲究“不时,不食” ,这来自孔子的《论语》。中国人有种美学心态,吃什么东西,和什么人吃 ,在什么地方吃,一定要达到一种和谐共生的状态。在工业文明中成长起来的西方人很难理解这种饮食美学,这也是一种中国之美。”

《舌尖上的中国》总导演陈晓卿:“所有的交流,最高的媒介就是吃,食物是所有人类文化的起点。”