全球都认同,世界水电看中国,中国水电看西南。

中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司(以下简称“昆明院”)隶属于世界500强企业中国电力建设集团有限公司,连续十余年入选ENR“中国工程设计企业60强”。1957年建院以来,完成了国内外500余座水电项目的勘测设计,创造了多项水利水电工程中国之最乃至世界第一:其中天生桥一级水电站(装机容量120万kW,库容103亿m3)坝高178m,建成时为中国最高(世界第二)面板坝,引领200m级高面板坝建设发展,使我国面板坝筑坝技术迈上新台阶;糯扎渡水电站(装机容量585万kW,库容237亿m3)坝高261.5m,为中国最高(世界第三)土石坝,引领300m级特高心墙坝建设发展,成为了国际高堆石坝的里程碑工程;小湾水电站(装机容量420万kW,库容150亿m3)坝高294.5m,建成时为中国最高(世界第一)混凝土拱坝,引领300m级特高拱坝建设发展,被誉为300m级特高拱坝的样板工程;黄登水电站(装机容量190万kW,库容15亿m3)坝高203m,为中国最高(世界第一)碾压混凝土重力坝,引领200m级特高碾压混凝土坝建设发展,树立了200m级特高碾压混凝土坝的世界标杆。

成功源于坚持的力量。一代又一代的水电人无私奉献、顽强拼搏的人,他们舍小家顾大家,割舍亲情背井离乡,长年奋战在艰苦的大川山河,铸造了中华大地条条江河上的颗颗璀璨明珠。

昆明院总工程师、副总经理张宗亮就是他们其中一员。

勤奋为径 筑起高堆石坝里程碑

“天道酬勤地道酬耘”是张宗亮办公室的一幅书法作品,他十分的喜爱。一直以来,张宗亮都以勤自励,扎根边疆35载,为水电领域勤耕不缀。同时,这也是对他获奖无数,荣誉累累的最佳注解。

糯扎渡水电站

“1979年,16岁的张宗亮以优异的成绩考入清华大学水利工程系,正巧赶上‘科学的春天’;毕业时,又赶上国家‘以经济建设为中心’,大力开发西部水能资源。”张宗亮总将自己的成功归功于时代,但他背后所付出的艰辛却有目共睹。

1984年夏天,他不顾父母的担心和反对,带着年轻人热切的期盼和渴望,只身来到了素有“水电富矿”之称的云南,从业于昆明院。

从大学生到工程师的锻炼:鲁布革水电站刚刚踏上工作岗位的他,作为技术人员参与了鲁布革水电站导流隧洞、泄洪隧洞、溢洪道工程技施设计工作。身为一名鲁布革人,张宗亮亲眼目睹、亲身经历了水电建设一系列的改革与变化。白天,他专注工作,尽职尽责地穿梭于工地现场,虚心向经验丰富的同行请教,在实干中潜心学习;夜晚,他挑灯夜读,广泛阅读相关专业书籍,细致琢磨工程设计报告和图纸。张宗亮立志用自己的青春和热情践行水电追梦人的炽热人生。

身为一名鲁布革人,亲眼目睹、亲身经历了水电工程设计理念和工程建设的一系列改革与变化,经受“鲁布革冲击波”的洗礼后,认真地思考、审视着这一切,为以后的水电工程基础理论、设计方法、创新理念和工程建设实践奠定了良好的基础。

天生桥一级水电站

从工程师到设计总工程师的历练:天生桥一级水电站。1990年初,张宗亮进入了天生桥一级水电站的设计团队,伴随着工程建设,在忘我的工作中,他快速成长着,先后担任设计室副主任、副处长、项目副经理、设计总工程师、项目经理,1995年起全面主持了工程招标、技施阶段的勘察设计科研工作。他秉持设计工作无小事的理念,认真主持报告的编写、审查,协调各方关系,召集有关专家和现场设计人员对重大技术问题及时研究和处理。2000年,天生桥一级水电工程竣工投产,可张宗亮并没有因此结束相关的工作,他继续对天生桥一级水电站工程实践进行了系统的总结和深入的思考,以天生桥一级水电站的设计研究与实践为契机,对国内外30余座高面板坝进行总结和专题研究,主编了电力行业标准《混凝土面板堆石坝设计规范》,提出从经验型向半经验半理论发展的新设计方法。

从设计总工程师到总工程师的锤炼:糯扎渡水电站。也是在这一年,37岁的张宗亮作为设总和院副总工程师开始全面主持糯扎渡水电站勘察设计研究工作。白天,他和工程技术人员一道,顶着骄阳,跋涉、奔波于整个枢纽区和库区;晚上,又召集大家聚拢在一起,深入细致地研究探讨工程的关键技术难点。他每年驻扎工地的时间往往超过200天。无数个节假日,他都因为工作放弃了与家人的团聚。对他的爽约,家人早已习以为常。十五年的潜心实践,他和他的团队取得了诸多国际领先的创新性研究成果,将昆明院人长期积累的技术底蕴和昆明院技术引领的优势发挥得淋漓尽致:糯扎渡水电站工程仅大坝一项就节约投资约4.8亿元。电站提前2年发电,发电量约478亿度,发电效益约152亿元。

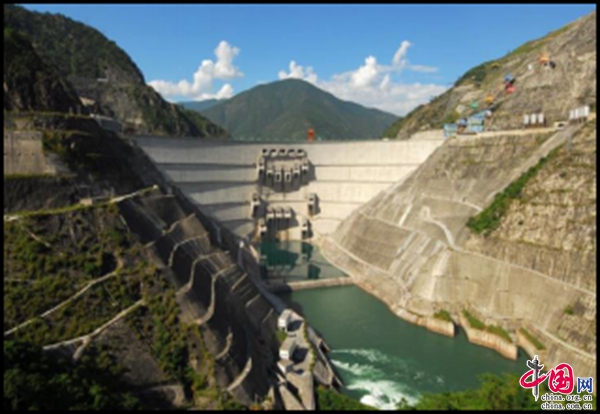

黄登水电站

2003年7月,40岁被任命为昆明院总工程师。作为统率全院工程类十五个大专业、五十八个子专业的技术总负责人,深知责任重大,在工作中不断地思考、学习和总结,敢于担当,做好工程的顶层设计,及时、果断、科学地处理工程技术问题和难题。

笃学勤思、敢于担当,铸就全国工程设计大师。作为总工程师铁肩担起新使命,心系工程,栉风沐雨踏遍了各个项目现场,孜孜不倦地活跃在水电工程设计、咨询评审、技术研究工作的第一线。2008年评选为全国工程设计大师。

组织澜沧江、金沙江、怒江等流域梯级水电站的规划设计科研工作,涉及面板堆石坝、心墙堆石坝、混凝土重力坝、拱坝等各类枢纽工程;主持和组织完成国内外58座水电站设计研究,已投产3262万kW,总投资约3000亿元;完成二十余项大型水利及市政工程,为水利水电事业发展和我国西部大开发作出重要贡献。

小湾水电站

精心构筑平台培养人才,打造一流高坝设计研发团队。作为全国工程设计大师、昆明院总工程师,从院发展战略角度出发,长期注重科技创新体系建设和创新平台建设

提出了“面向市场、面向工程、创新驱动、支撑发展”科技发展方针,协同清华大学、天津大学、武汉大学、河海大学、大连理工大学、四川大学、中国水利水电科学研究院、南京水利科学研究院等高等院校和科研机构组成大团队,建立了以企业为主体的“产学研用”科技创新体系。

团队共培养云南省工程勘察大师4人、设计大师2人、中青年学术和技术带头人3人、技术创新人才5人;培养博士后7人、博士10余人、硕士30余人。2013年通过云南省创新团队认定,正在申报国家级创新团队认定。

创新为魂 “驯服”奔涌河川

“创新是职业道德和工程理念的驱动。”

“我们并不是为了创新而创新。畏惧风险,僵化地只知道套用本本,在确保电站安全、满足功能的前提下,我们就是需要通过创新来降低投资,提高效益”。

……

这些都是张宗亮时常挂在嘴边的话。

在天生桥一级水电站工程建设过程中,张宗亮以创新的工作理念、严谨的工作作风,组织开展了大量设计优化工作。譬如混凝土面板堆石坝坝顶宽度的缩窄、部分区段抬高建基面、开发料的充分利用;岸边式溢洪道引渠大范围不作混凝土衬砌、闸墩采用新型预应力结构、泄槽取消中隔墩、薄衬砌等等。在他精巧周密的优化设计思路指导下,有效减少了工程量,节省工程投资约15亿元。该工程作为我国高面板坝建设的里程碑工程,荣获全国勘察金奖、设计银奖,得到国际著名土石坝专家库克等人的充分肯定。

作为澜沧江下游的关键工程,糯扎渡水电站装机容量585万kW,水库总库容237亿m3。工程的挡水建筑物是坝高261.5m的粘土心墙堆石坝,居同类坝型世界第三,全国第一。比已建国内最高的小浪底心墙坝高出100m。已有的筑坝技术和经验已不能满足超高心墙堆石坝建设的需求。在“高水头、大体积、大变形”条件下,超高心墙堆石坝在渗流稳定、变形稳定、坝坡稳定以及抗震安全方面都面临重大挑战。张宗亮与马洪琪院士、陈祖煜院士、钟登华院士等著名专家学者建立了长期的合作,形成了集产、学、研、用为一体的技术团队。针对糯扎渡天然土料黏粒含量偏多、砾石含量偏少、天然含水率偏高,不能满足超高心墙堆石坝强度和变形要求的难点,创新性的采用掺人工级配碎石对天然土料进行改性,系统开展了大量的室内和大型现场试验,首次系统提出了超高心墙堆石坝人工碎石掺砾防渗土料成套技术;针对现行设计规范不适用超高心墙堆石坝设计需求问题,通过研究、总结与集成,系统地提出了超高心墙堆石坝的成套设计准则;针对缺乏超高心墙堆石坝渗流稳定、变形稳定、坝坡稳定等安全控制标准问题,系统研究建立了超高心墙堆石坝安全评价体系……

最大规模国产半自动化爬升混凝土浇筑机

在糯扎渡的设计中,他全面采用了三维CAD/CAE技术,充分应用3S集成技术,在工程前期方案研究中,积极推进施工仿真技术应用、三维地质模型应用,为工程建设顺利实施奠定了坚实基础。

15年的执着,成就了糯扎渡,曾被谭靖夷院士誉为“无瑕疵工程”。院士们还为之归纳出五大工程亮点:一是开挖料直接用于上坝的比例占到75%,开世界水坝建设先河;二是心墙防渗土料中成功掺入了35%的机械加工过的砾石,使天然土料防渗性能和防渗土料力学性能相得益彰,工艺方法简单易行;三是率先开发运用了数字大坝管理系统,采用了PDA、GPS、GPRS等技术,成功实现了对高堆石坝施工的全天候、全过程、精细化三维可视化监控;四是提出高土石坝地震输入标准及地震永久变形、坝坡抗震稳定、动强度等控制标准,并给出了综合抗震措施;五是研究了澜沧江流域特大型梯级水库对河谷生态系统的影响,提出并成功应用了多层取水措施,为高坝大库保护鱼类生态环境提供了范例。

糯扎渡工程的研究成果和工程实践为澜沧江古水、如美,金沙江其宗,雅砻江两河口,大渡河双江口、长河坝等超高心墙坝设计研究工作提供了支撑。张宗亮作为主要完成人研究的“重大水利水电工程施工实时控制关键技术及其工程应用”和“高坝泄洪消能防护和雾化安全技术与应用”科研项目分别获得了2011年和2012年国家科学技术进步二等奖。

2014年,云南鲁甸“8·03”地震造成红石岩堰塞湖,作为应急抢险指挥部专家组长,张宗亮全程参与堰塞湖应急抢险。他和团队首次运用乏信息勘察设计技术在紧急及极端恶劣情况下开展堰塞湖应急抢险并成功实施。作为设计总工程师主持红石岩堰塞湖综合整治工程设计研究,创新性提出“除害兴利、变废为宝”的理念,将堰塞坝改造成集防洪、供水、灌溉、发电等功能为一体的大型综合水利枢纽,实现世界首例堰塞湖刚形成就立即开展综合整治利用的工程。研究解决了强震后800m级高边坡和高堰塞坝综合治理关键技术。综合整治工程实施顺利,将于2019年上半年投产发电。依托该工程,作为首席科学家牵头承担了2018年度国家重点研发计划项目“堰塞坝险情处置与开发利用保障技术与装备研发”,是中国电建集团公司首次以首席科学家身份承担的国家科技项目。

近年来,他认真总结昆明院近10年勘测设计数字化三维设计实践,带领团队开展十余年研发,提出HydroBIM理论基础和技术体系,实现信息技术与工程建设深度融合。主持完成HydroBIM技术标准体系建设和一体化综合平台研发,并经数十个项目实践,本质提高了工程建设效率,保证了工程安全、质量和效益。

创新奇迹从何而来?科技成果“井喷”!张宗亮先后获国家科技进步二等奖6项,其中“超高心墙堆石坝关键技术及应用”是电建集团成立以来首次以第一完成人获得国家科技进步奖。获省部级科技进步奖18项,省部级优秀工程勘察设计奖17项,获国家专利45项;主编、参编行业标准15项;主编专著5部,发表论文75篇。

35年,一万多个日夜,足够一个人去奋斗,去成长。35年后,张宗亮已成长为享誉国内外的工程设计大师:2008年被评为全国工程设计大师;2014年获“光华工程科技奖”,2016年获全国杰出工程师奖,均是中国电建集团公司首位获此殊荣的专家;2012年获“十佳全国优秀科技工作者提名奖”;2013年入选国家百千万人才工程;2015年入选云南省科技领军人才;2017年获中国电力科学技术杰出贡献奖;2018年获中国大坝杰出工程师奖、潘家铮奖。

和张宗亮一样,昆明院还有很多造诣深厚、成果丰硕的“水电人”,在他们的带领下,一批批青年技术骨干也正快速成长,渐成为中国水电建设事业的“四梁八柱”。

“昆明院国家火炬计划重点高新技术企业,主编或参编国家及行业标准近100余项(次),获得国家专利技术150余项,形成了一批处于国内外领先水平的核心技术。”张宗亮说,昆明院设有国家能源水电工程技术研发中心高土石坝分中心、国家水能风能技术研究中心昆明分中心2个国家级研发平台,还拥有云南省院士工作站、博士后科研工作站、云南省高层次人才创新创业示范基地等。

张宗亮说,这样的创新力量,必将汇聚成一座高能大坝,在岁月的流光中、在历史的长河上固若金汤,源源不断为云南打造世界一流“三张牌”尤其是“绿色能源牌”提供强有力的新动能。(李明)

(责任编辑:黄俊飞)