江河为脉 百年瓯越——温州作家曹凌云《云江鳌水》的文脉探索与时代书写

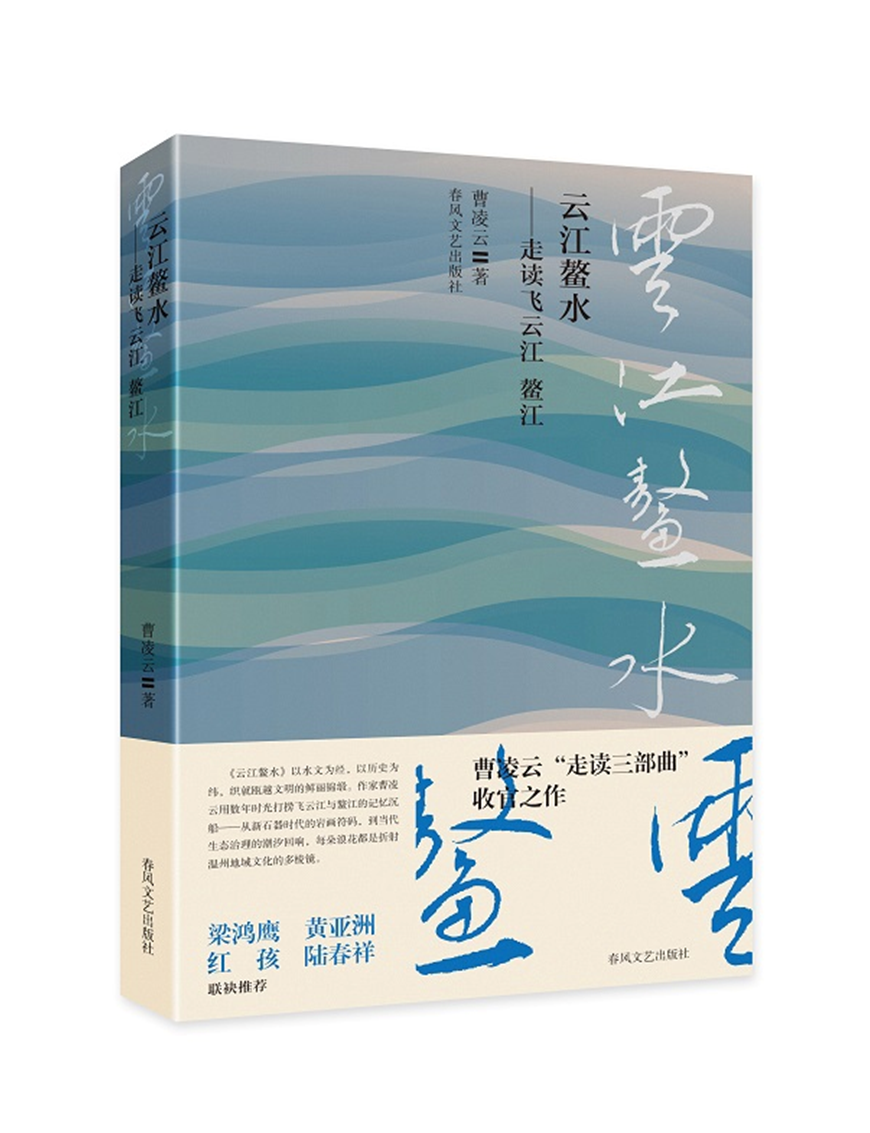

近日,温州作家曹凌云历时十一年完成的“走读三部曲”收官之作——《云江鳌水》正式出版。本作通过瓯江、飞云江、鳌江三条江河的地理坐标,构建起温州地域文化的立体坐标系,写下百年瓯越变迁。

正如曹凌云坦言:“三条江如同三棵大树,根系深扎温州全域,我要通过它们的脉络,书写百年瓯越的变迁与精神。”这部作品不仅是对温州自然人文的深情书写,更通过“脚步向下、笔尖向下”的沉浸式创作,展现了纪实文学与地域文化的深度融合。

《云江鳌水》

江河为脉:构建温州近现代史的立体叙事

《云江鳌水》选择飞云江、鳌江作为主线,源于曹凌云对瓯江的深刻认知与十年走读的积累。他回忆道:“11年前,温州日报聚焦瓯江时,我因长期生活工作于此而熟悉其脉络。完成瓯江写作后,我延续这一脉络,将飞云江、鳌江纳入‘三江并流’的叙事框架,形成‘瓯越文明三部曲’的宏大格局。”这三条江河从地图上看似三棵大树,枝叶覆盖温州全域,通过它们与海洋的联动,曹凌云勾勒出温州从农耕文明到现代转型的完整图景。

书中聚焦三个历史阶段:1920s-1949的革命年代、1950s-改革开放的奋斗岁月、十八大后的生态觉醒期。每个阶段通过基层干部、新型农民、返乡创业者等普通人的命运折射时代巨变。例如,书中记载的“农民城”龙港从贫瘠渔村到创业热土的蜕变,正是通过老船夫潘连守的口述,展现了“苦难史、奋斗史、创业史”的三重维度。曹凌云强调:“远去的历史已无讲述人,唯有通过这些鲜活的故事,才能让时代精神得以传承。”

田野调查:沉浸式写作的实践智慧

“脚步向下、笔尖向下”是曹凌云提出的创作理念。这种地理选择背后,是十年间深入江河源头的实地探访——从鳌江源头的古渡口到飞云江畔的百年船坞,从瓯江入海口的围垦废墟到文成乡镇的文旅新生地,他以“脚步向下、笔尖向下”的沉浸式写作,记录下船夫、基层干部、返乡创业者等群体的鲜活故事,让这些故事汇聚成色彩斑斓的历史片段跃然纸上。

曹凌云走读记录

这种沉浸式写作也让他深刻理解“姐妹河”敖江与飞云江的共生关系——不仅发源于同一山脉,更在历史事件、文化传承中形成双重相似性。

在纪实与文学的平衡上,他坚持“历史真实是骨骼,文学想象是血肉”:通过多本史书互证的资料确保事件真实性,又通过细节描写赋予人物温度。如革命志士郑德敏深夜渡江送情报的细节,既依据档案记载其英勇事迹,又通过村民口述还原细节,使人物从史书中“活”过来。

曹凌云实地探访

这种创作理念在《云江鳌水》中达到新高度——《云江鳌水》中“瑞安孙氏家族与玉海楼”的经典案例,恰是历史真实、文学想象与温州文脉商业融合的三重交响。清光绪年间,瑞安孙氏家族以商养文,创立玉海楼。书中以“孙诒让临窗苦读”的文学想象为引,娓娓道来玉海楼不仅是藏书之所,更成为培育地方人才的文化摇篮。这种虚实相生的笔法,不仅体现了对历史真实的尊重,也展现了文学想象的艺术魅力,更折射出温州文脉与商业意识的深度融合——正如曹凌云所言:“文化发展需要商业支持,商业繁荣亦能反哺文化,两者共同进步才是温州全面发展的关键。”

文脉传承:个人创作与地方发展的双向赋能

作为温州市文联秘书长,曹凌云将个人创作与地方文化发展深度融合。他推动《温州文学》改版,增设“瓯韵”“诗苑”等地域特色栏目,邀请名家撰稿,优化视觉设计,使刊物成为中国作协认可的精品内刊,年入选全国优秀刊物榜单。同时,成立网络作家协会,扶持年轻作家群体,既提升社会效益又创造经济效益。

对于未来,曹凌云提到自己对“走读系列”的探索将暂时告一段落,下一步会继续关注温州的现代文学,挖掘20世纪20至40年代的文学人物,探索郑振铎、唐湜等先驱的遗产。他强调:“文学在温州是千川汇海,唯有通过深度挖掘与年轻视角的引导,才能让地域文化在传承中创新。”这种“文经互哺”的理念,不仅激活了温州文学的土壤,更为当代纪实文学提供了新范式。

《云江鳌水》不仅是一部地理意义上的江河志,更是一部精神意义上的温州志。曹凌云以十年走读的坚韧,将个人创作与地方文化发展熔铸一体,既展现了纪实文学的史料价值,又赋予其文学审美的感染力。这部作品的出版,标志着温州地域文学创作进入新阶段,其探索的“沉浸式写作”范式与“文经互哺”理念,为中国当代纪实文学提供了宝贵样本。

正如中国散文学会副会长陆春祥评价:“以水文为经、历史为纬,织就瓯越文明的锦绣图景,既滤出农耕文明的琥珀标本,又映照出现代转型的粼粼波光。”这部作品不仅是对温州江河文明的深情书写,更通过“姐妹河”的共生关系,探讨了江河文明与人类命运的深层关联,为当代生态保护与经济发展提供了文学范本。曹凌云用“走读三部曲”证明:唯有深耕地域文化,才能让文学在时代洪流中永葆生命力。(居林)