《别开生面——许固令的艺术之旅》新书发布

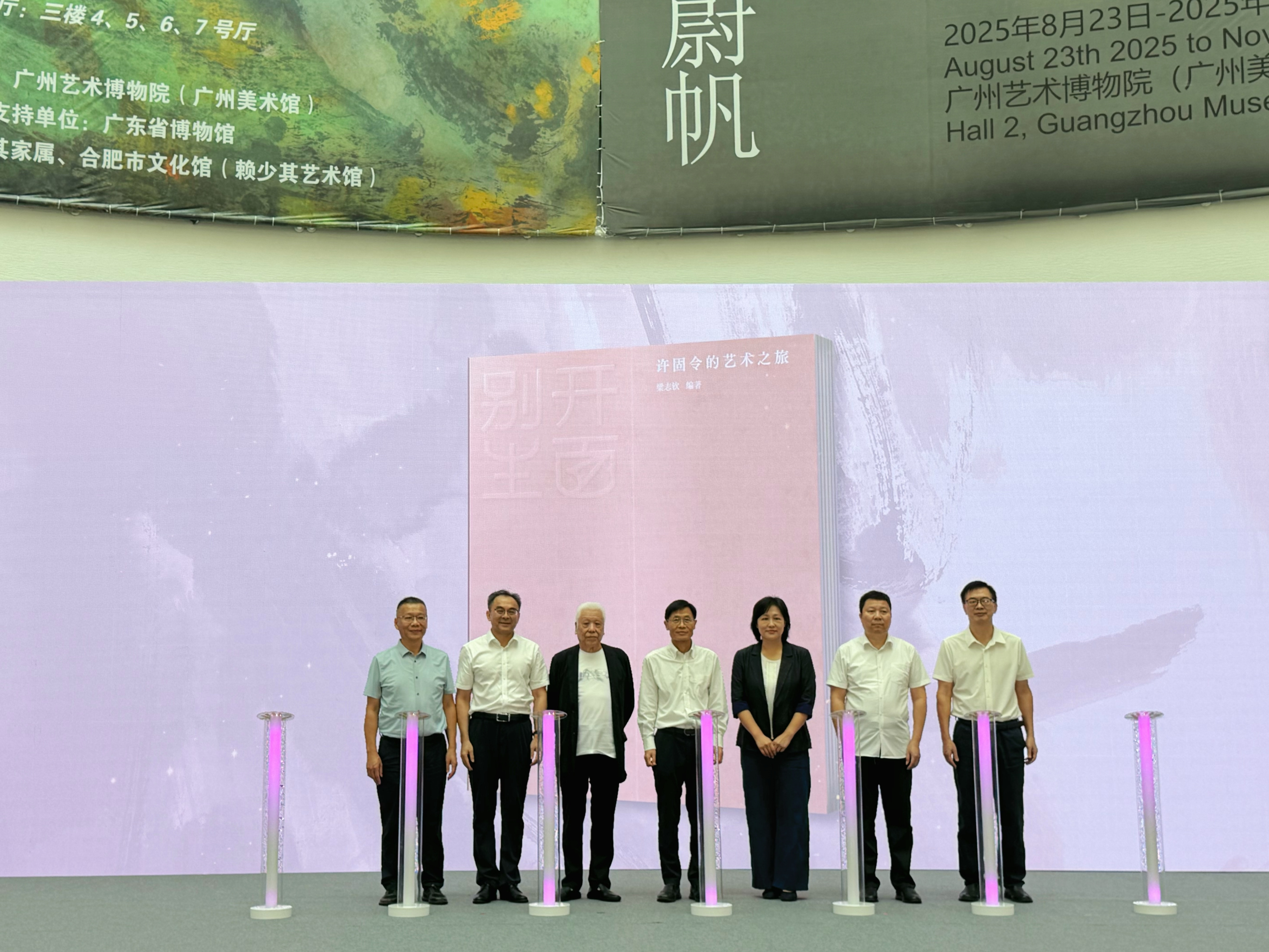

10月14日下午,《别开生面——许固令的艺术之旅》新书发布会”在广州艺术博物院(广州美术馆)顺利举行。本次活动由广州新华出版发行集团主办,广州出版社有限公司、广州艺术博物院(广州美术馆)承办。

许固令第一次全面自我剖析之作

《别开生面——许固令的艺术之旅》展览于7月在广州艺术博物院(广州美术馆)开展,作为画展的重要延续,新书不仅收录了著名书画家许固令创作的脸谱画、花卉画等艺术精品,更是许固令第一次全面的自我剖析,是全面了解许固令艺术人生最为全面的一本书。

在现场,图书策划人、广东省文艺评论家协会原副主席赵利平与许固令一起,围绕艺术家的艺术启蒙及风格成型历程,结合其作品背后的故事和传播价值、图书策划等角度进行了深入交流与分享。

赵利平以“靠谱不靠谱”的双重特质高度概括了许固令的脸谱画艺术。他指出,早年许固令曾耗时7年系统整理京剧、粤剧、潮剧等12个剧种的600余种脸谱,甚至自费走访过20余位老艺人,记录那些濒临失传的谱式。这种人类学式的田野调查,使得许固令早期作品如《钟馗出巡》《霸王别姬》等展现出令人惊叹的谱式准确性。而随着许固令在30多个国家与地区生活和创作后,放眼世界,他的画风开始出现了惊人的蜕变,表现出更多的心象与印象,追求的是挥洒自如、苍劲雄浑、意象万千的深邃境界。许固令将戏曲、书法、西方抽象艺术熔于一炉,既流露出当代的创作意识,又不失中国传统底色。那些看似“不靠谱”的变形脸谱,实则是将传统文化基因植入当代语境的成功实验与蜕变。赵利平表示,许固令的创作,既以其创作实践为当下艺术探索交出了一份独特的答卷,也为东方艺术的当代转型提供了借鉴与“靠谱”的路径。

回顾中国戏曲人物画坛,已有林风眠、关良、丁衍庸、韩羽等一批前辈大家在这条艺术路上探索。因而,从小热爱戏曲文化的许固令不止一次地陷入沉思,如果同样用书画来刻画戏剧人物的打斗场景,只会重复前辈,无法超越,更遑论找到属于自己的个性风格。那么,在这个领域,他是如何从前辈探索的背景中找到属于自己的艺术面貌的?

《别开生面——许固令的艺术之旅》一书正是以此为思考起点作为线索,层层深入、有条不紊地为读者找出答案。如果说关良笔下的戏曲人物以稚拙线条捕捉瞬间动态,强调“戏味”的纯粹性;丁衍庸则将西方野兽派的色彩与中国写意笔法结合,赋予角色强烈的表现力。那么,许固令的独特之处在于,他并未停留于舞台表象的再现,而是将脸谱视为“人生如戏”的哲学载体。

许固令表示,从艺多年以来,曾出版过20多本著作,但是《别开生面——许固令的艺术之旅》可以说是迄今为止最为特别、对自身艺术解读最为全面的集大成之作。图书以时间推移为线索,分别用“名宿世家”“附中求学”“入戏求真”“域外游学”四个部分书写自己的出生与成长点滴,再以横向视角,用“生活哲学”“艺术观念”“书画同源”“艺术市场”“家庭教育”五个部分剖析人生态度与艺术追求,而特别策划的“许固令看许固令”“文艺界看许固令”,则尝试从多角度观察作为一个艺术家的全貌。

多样性的许固令艺术,不止一面的图书设计

在现场,图书作者,新快报特刊编辑部副主任、记者梁志钦,和图书设计师洪卫,广州艺术博物院(广州美术馆)陈列研究部副主任,“别开生面展”策展人吴冰丽,为观众详细梳理书中关键故事与艺术脉络。

梁志钦表示,借助“别开生面——许固令的艺术之旅”展览在广州艺术博物院(广州美术馆)举行的契机,他与许固令做了长达数月的访谈交流,深入剖析其艺术观念与人生态度。为了凸显许固令生动的人生与艺术的总结,在全书的编排上,每个章节均由对话组成;为了更好地让读者理解许固令在不同阶段、不同方面的想法,他特别在对话之前撰写了开篇语,既作为每一节的概要,也是自己与许固令交谈后的真实感受,是写作者眼中的许固令先生。同时,每一章节用许固令“白轩灯下语”作为引子,让精彩的内容层层递进,娓娓道来。

梁志钦谈到,对于普通读者来说,通过阅读这本书,可以了解到一位曾经读书“成绩一般”的学生,是如何通过坚持自己的兴趣爱好,一步步走到国际舞台,成为著名艺术家的。而对于艺术青年来说,这本书全面地呈现了一个案例,要成为好的艺术家,要具备“守正求变”的精神内核,既要对自己的长处与优势有所了解,也要注意到同类赛道上,如何扬长避短。

正因为许固令的艺术世界充满了多样性和创新性,因此,设计师洪卫在设计这本书时也是别出心裁——除了将艺术家的写生作品、花鸟画、山水画、脸谱画以及抽象画等进行分类编排外,全书更采用多种不同颜色、不同材质的纸张转换搭建起属于这本书独有的框架逻辑,然后再通过人工装订成册。这一打破常规的设计,使得图书与艺术家的风格相映成趣,俨然成为一份不可复制的“艺术品”。

作为“别开生面——许固令的艺术之旅”展览的策展人,吴冰丽表示,许固令老师从1991年开始陆续给广州艺术博物院(广州美术馆)赠送作品,截止目前已赠送了189件(套)作品,其中,本次展览展出的154件(套)作品全部慷慨捐赠,这不仅极大地支持艺博院的收藏事业,也将有效促进粤港澳大湾区艺术交流与文化推广。而《别开生面——许固令的艺术之旅》一书的出版,更使得展览臻至完美。她认为,展览开幕以来,通过数字光影多媒体空间打造沉浸式观展体验、邀请戏剧名家进行跨界演出、举办艺术品鉴会、开启多场公教活动,以及本次新书出版等,多形式呈现了一位艺术家的成就,不仅广受群众欢迎,更为广州在融合创新展览上打造了新的标杆。

令观众耳目一新的白字戏与粤剧“对对碰”

众所周知,许固令的家乡广东汕尾是戏剧之乡,当地稀有的戏曲如白字戏、西秦戏、正字戏等,从小就给了许固令很大的熏陶和影响。为了让更多观众能够直观看到许固令艺术表达的源泉之一,活动特意请来广东省海丰县白字戏艺术传承中心主任、国家级非物质文化遗产项目(白字戏)代表性传承人吴佩锦和演员余荣贵,现场演绎白字戏《秦香莲之劝陈》中包拯劝说陈世美的选段,同时邀请广州红豆粤剧团的李霆辉演绎粤剧《包拯还砚》选段。两位包公同台演出,展现出各自剧种的魅力,让观众感到耳目一新,同时也更加立体地映衬出许固令艺术中的传统元素——艺术家通过画笔将包公刚直不阿的精神凝聚在纸上,从而描绘出“净角”的独特魅力。

现场还举行了互赠仪式,由广州新华出版发行集团和许固令一同向广州艺术博物院赠送100本新书。广州艺术博物院回赠纪念品以示感谢。

有现场观众表示,观看许固令的作品,让人感到既亲切熟悉,又活泼有新意,在不经意间就爱上了这些画作。通过今天的图书首发,让人能够通过文字的讲述,看到画家的内心,从而读懂画家的艺术成就,得到更多的启迪。

图书简介:

《别开生面——许固令的艺术之旅》是一部全面梳理和展示当代艺术家许固令艺术成长经历的作品,主要讲述了许固令的艺术之路始于潮汕戏曲文化的熏陶,广州美术学院附属中等美术学校的求学经历为他打开了专业艺术的大门,游历多个国家和地区的经历影响了他的艺术创作风格,让他对艺术、人生形成了新的感悟,找到了自己的艺术表达方式和“独属于当下”的艺术面貌。书中收录了许固令最具代表性的戏剧脸谱画以及晚年的写意水墨画等,涵盖速写、水彩、中国画、油画等多元类型。该书兼具思想深度与艺术文化价值,同时彰显地域特色,展现岭南文化魅力。

图书内容亮点:

一、难得一见的艺术家自我审视

书中的“许固令看许固令”部分,是难得的一次艺术家的自我审视。这个章节,呈现了一位更真实的他,有些问题会显尖锐,例如对于“是否算是一个称职的画家”“自己作品的缺点”“是否重女轻男”等问题,他几乎都如实作答,非常精彩。这也体现出许固令是一位坦坦荡荡,有博大胸怀的人。

二、八旬长者的智慧回答

年逾八旬的许固令,无论是对过往的回忆,还是自己探索的历程以及思考的变化,都记忆深刻,并高度概括,无疑既为兴趣者提供了了解他的脉络,更为后学提供了很好的经验参考。此外,许固令对人生百态的观察与思考也非常深刻,从他的回答中,可以感受到其“遇之坦然,处之泰然,看之淡然”的人生态度。

三、艺术金句频出

许固令对艺术、家庭、教育等问题,都有非常精炼的语句,可谓金句频出,让人醍醐灌顶。比如他非常接地气又内涵深远的一句:“画家不能没有钱,但是不能太有钱,太有钱一定成不了名家。”这是很少的愿意公开讨论金钱与艺术关系的情况,或者很多画家并没有做这方面的思考,甚至在一些画家眼中,越有钱当然越好,但许固令注意到了每个人对金钱的驾驭能力的问题。

1.作为一个好的艺术家,千万不要用名家来给自己贴金。

2.我们要想有突破与发展,必须要以东方文化为核心。无论是画画还是写字,一定要牢牢抓住我们东方文化的根。

3.这就是我的真理,今天快乐,明天走了也罢。一个人,如果连死都不怕,还有什么好怕的。

4.人的一生,其实就在“有无之间”转化,“有”是物质的,“无”才是拥有。

5.我一直认为,最普通的画家就是用手来画。用眼睛来画,就是我看到了把它记住,然后通过我的印象去理解去完善,这是第二等的水平。那么,更优秀的艺术家,是用脑子来画的。而顶级的画家,是用心来画,这是最高层次的,而且这一类画家最能坚守自己对艺术本质的理解。我再艰苦,我也努力画出自己想表达的东西,不要画别人的东西,更不要跟着别人走。

6.可以这样说,一个很优秀的画家,不仅是文学家,也是很好的哲学家。

7.画家不能没有钱,但是不能太有钱,太有钱一定成不了名家。

8.我每人(家人)送一张斗方作为礼物,说明作为爸爸,作为爷爷,作为老公,是一个画画的,一人一幅作品做留念。

9.我应该属于一个有点小聪明,没有大智慧的画家。

10.别人怎么评价,我是没法阻止的。但我有一条,假如别人把我抬得很高,那我一定会把自己看得很低。因为我知道世界很大,我认识的大师都很厉害,我算什么?我不过是找到了一个题材,毕生在追求表达,画戏剧人物、画脸谱,仅此而已。

11.是什么画不是最重要的,这张画是好画,这才重要,作品不好,挂哪里都不行。

图书设计亮点:

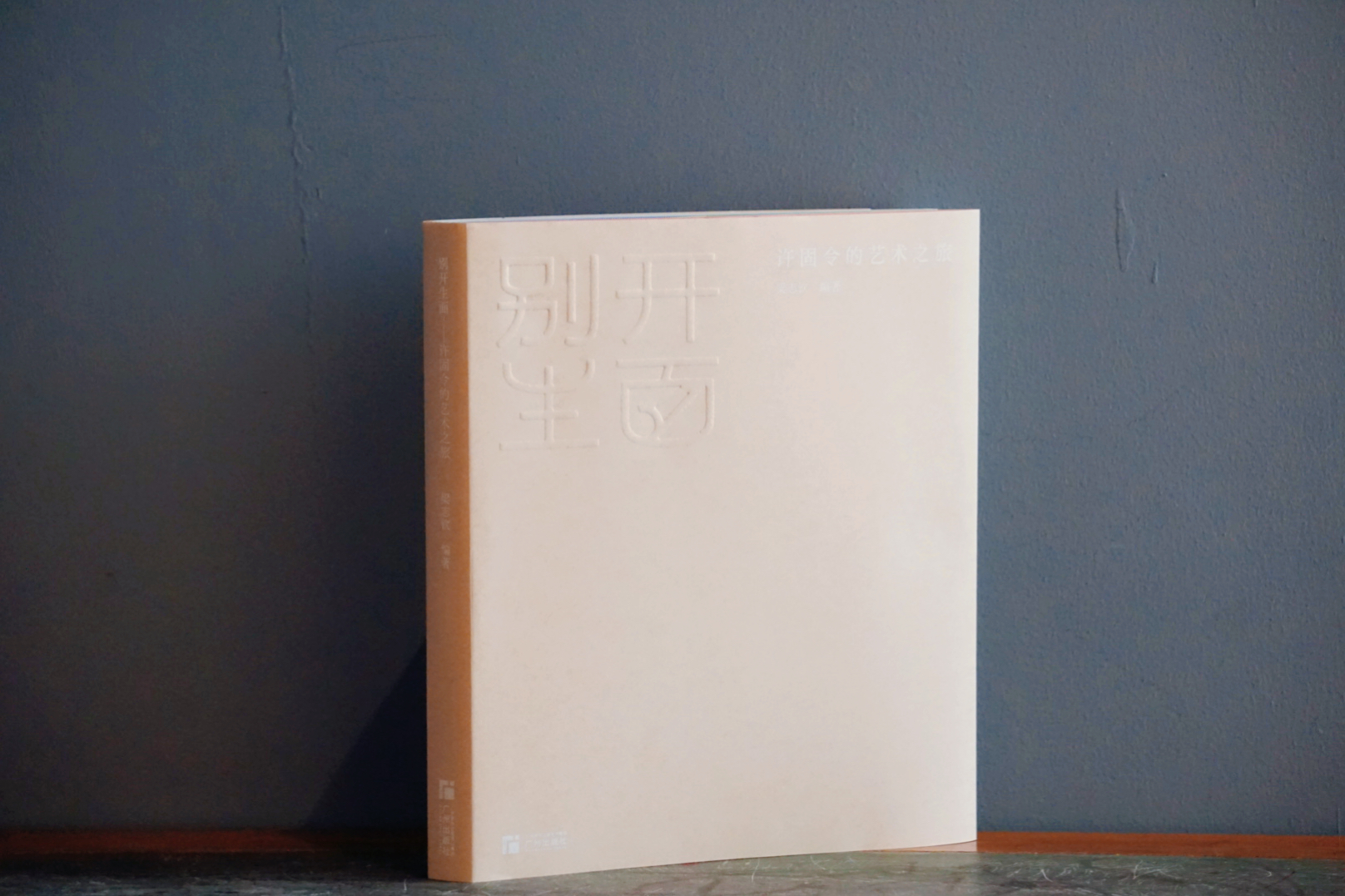

《别开生面——许固令的艺术之旅》,从书函到封面再到内页,整体设计始终围绕着一根中轴线展开,书函开启方式犹如打开一扇窗或是一扇门,那是艺术家许固令开启的艺术之旅。翻阅书籍给人以柔软的阅读体验,封面选用一款犹如皮肤质感的纸张暗合该书的主题,一张有质感的“面”纸。

内页的编排图文并茂,娓娓道来。设计师通过对内容的剖析后,用主动参与编辑的方式,将文本与图片进行合理地规划,并通过印刷的方式,纸张材料的转换搭建起属于该书籍独有的框架逻辑。

文本与图片的编排围绕着中轴线展开,也成为了该书排版的网格框架,层级明朗,统一中寻求变化,让读者在阅读中感知这本情绪饱满的艺术家作品集。

名家评说许固令:

由脸谱而来又超越了脸谱本身特定内涵之外的神韵。在他对中国绘画中的笔墨技巧和西洋画的色彩技巧,乃至现代装饰画综合技巧娴熟驾驭下,给“脸谱”赋予更广泛、深沉、新颖的意义。他眼前、心底的脸谱,无论“忠”“奸”“正”“邪”“贵”“贱”“美”“丑”……统统成了他豪情引爆的导火线和重新创造一个美的、缤纷的、完整和谐的艺术境界的契机,这就是一番体现艺术家个性由智慧支撑勇气的超脱。

——广东省中国画学会名誉会长陈永锵

许固令将那么多的色彩溶进了他的脸谱上,红色的热情,绿色的生命,蓝色的宁静、黄色的光明、紫色的神秘、白色的纯洁、黑色的威武……每种颜色都有各自不同的性情,有着任何墨色都无法比拟的渲染情绪的力量和美感,而色彩之中的色相、冷暖、纯度、明度、调和之美更似具有神奇的魔力,带人进入梦幻的境界,宣纸上面就是好戏连台,既有才子佳人,温柔缠绵,又有英雄豪杰,烽火硝烟,还有壮志未酬……多少人和事都已经烟消云散,只有这些脸谱会化作精魂存在于人的记忆之中。

——广东省社会科学院文学研究所所长、研究员、教授钟晓毅

许固令的脸谱画虽脱胎于戏曲脸谱这种艺术形式,却大大超越了戏曲脸谱的艺术疆界。他的脸谱画深得戏曲艺术的精髓,却不再附丽于戏曲舞台。他将戏曲脸谱再加以抽象、夸张和变形,舍其形而求其神,追求不即不离、是相非相、若有若无、不似之似的美学境界。他的作品,美得惊人,但在看似唯美的画面中,却别有寄托,可勾起你无尽的想象和思考,这完全是自在的全息的“太一”艺术。

——广东剧作家、戏剧评论家、广东省剧协原秘书长

黄心武

许固令的性格开朗,淡于功名,重友情,随心性,生性快乐,广结善缘。他随意画画,轻松做人,生活过得十二分潇洒而滋润。许固令的画室,叫作“白轩”,是因为他女儿名晓白、自号白父的缘故。“白轩”装修得气派十足,虽不是“苔痕上阶绿、草色入帘青”的“陋室”,却总是“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,白轩里高朋满座,茶香或咖啡香四溢,常常传来许固令爽朗的笑声,我曾为他写过《画室白轩赋》以记其事。许固令实在是一个很快乐的人,也正因为他的快乐,还有他那些色彩越来越绚烂的作品,是他生命快乐的一种迸发,这正是日本收藏家寺内郁夫说的具有强大的艺术爆发力的原因所在。

——曾任广东省社会科学院哲学文化所研究员、副所长雷铎

在当代艺术愈发强调观念性的语境下,从许固令的创作可见,真正的创新往往生发于对传统的深刻理解与勇于背叛之间。那些看似“不靠谱”的变形脸谱,实则是将传统文化基因植入当代语境的成功实验与蜕变。正如著名策展人侯瀚如所言:“许固令证明了传统不是用来供奉的标本,而是可以不断变异生长的生命体。”在这个意义上,白父的创作,既以其创作实践为当下艺术探索交出了一份独特的答卷,也为东方艺术的当代转型提供了借鉴与“靠谱”的路径。

——广东省文艺评论家协会原副主席赵利平

艺术家介绍:

许固令,字白父,1943年出生于广东省汕尾市。原为广东省人民政府文史研究馆香港特聘馆员、广东省中国画学会顾问、广东人文艺术研究会艺术顾问、广东省粤港澳合作促进会文化传播委员会顾问、香港广州书画会名誉会长、广州画院特聘画家。2019年获广东省文化学会授予的“杰出贡献奖”。

许固令成长于一个典型的潮汕知识分子家庭,从小就在不同场合受戏曲熏陶,耳濡目染,无论是家的附近,还是上学路上,戏台几乎随处可见。1960年,许固令考上了广州美术学院附属中等美术学校,在哥哥许翼心的影响和帮助下,开始饱览众多剧种和剧坛名伶的演出。许固令粗略回忆盘算,那几年在广州看了50多个剧种、数百场戏剧表演,见识过五六百个不同的脸谱。在同学们埋头练习素描时,他沉浸在文学和戏剧的世界中,这种跨领域的滋养为他日后的艺术创作提供了丰厚土壤。

许固令在这一时期已经开始尝试戏剧题材的创作,主要是“边看戏边速写”,记录演员的动作和小品场景。这种即兴速写的训练不仅锻炼了他的观察能力和手头功夫,更重要的是培养了他捕捉戏剧瞬间神韵的能力,为他后来的艺术转型奠定了基础。

许固令的戏剧人物题材探索过程呈现出清晰的递进轨迹:从画多人打斗场面,到专注于两人互动;从完整人物描绘,到只画人物的半身;从半身像再到仅表现头部;最后,他彻底舍弃了所有背景和附属元素,只保留一张脸——脸谱人物题材就此诞生。这种极简化的过程并非一蹴而就,而是经过反复尝试和思考的结果。

许固令完成了从舞台具象到精神抽象的蜕变。他不再满足于对戏剧表演的再现,而是“干脆离开舞台、离开具象,我要走向抽象,走向对戏剧艺术的精神提炼”。这种转变使他的作品超越了单纯的戏剧记录,成为“人生百态的一种表达”,具有了更广泛的社会性内涵,通过对脸谱元素的解构与重构,表达了对人性、社会的深刻思考。

许固令的艺术转型离不开艺术大家林风眠的指引。林风眠曾告诫他:“要想成为画家,就必须要出去走走。”这一建议成为许固令域外游学的直接动因。他回忆道:“假如他不鼓励我出去,我可能只是一个香港画家。”林风眠的远见在于他看出许固令需要突破地域限制,在更广阔的文化语境中寻找艺术道路。1991年,许固令在日本大阪举办首个海外个展,标志着其国际艺术生涯的开启。在此后的游学历程中,他始终铭记林风眠的另一条建议“一辈子把脸谱画画好就足够了”。尽管为生计也画花卉,但他从未偏离脸谱这一核心题材。这种专注让他的创作在多元探索中始终坚持主线,最终形成自己独特的风格。

许固令主张“艺术不求刻意求随意,甚至无意,无所欲也无所谓”,认为在这种自由状态下,“新的音乐符号,新的美术符号,新的观念形态,新的个人表达自然就出来了”。这种近似“无为”的创作态度,使他能够超越技术层面的束缚,达到艺术表达的自然而然。在他看来,刻意追求某种效果反而会失去艺术的鲜活与真实,唯有放下执念,才能达到创作的本真状态。

许固令的艺术观念不仅关乎创作本身,更包含他对艺术与生活关系的深刻思考。他将艺术视为“生活哲学”的载体,认为“艺术创作就要把生活哲学灌输到艺术作品或者艺术创作里”。这种将艺术与哲学相联系的视野,使他的作品超越了单纯的视觉美感,具有了思想深度和精神维度。这一点,跟他如静水流深般的日常生活哲学有关,他没有推杯换盏的热烈社交,但从饮食起居到生死观照,却构建了一套独特的“有无之间”的哲学体系。有趣的是,许固令以过敏体质避开烟酒,却能以“醉意”创作;他不懂柴米油盐,却深谙生命真味;他追求形象之美,却更珍视灵魂的深度。通过对许固令生活方式的解读,我们得以窥见一种超越物质羁绊、直指生命本质的智慧,这种智慧在当下浮躁的社会中尤显珍贵。

许固令的艺术观念为我们提供了一种超越技术层面、直指艺术本质的思考方式。他对真诚的坚守、对自由的追求、对传统的创造性转化以及对艺术分类的超越,共同构成了一套完整而独特的艺术哲学。

许固令的人生故事与艺术追求,让我们真切感受到:艺术的真正内涵不在于技法技术,而是让人生感悟与社会百态有传达载体。

(广州出版社供稿)